【図解】ストーブファンの仕組みを徹底解説!ゼーベック効果でどれだけ暖かくなる?

ストーブファンって、なぜ電源なしで羽が回るの?

ストーブファンの仕組みを知りたい!

ゼーベック効果って何?本当に効果はあるの?

ストーブファンって、なぜ電源なしで羽が回るのか不思議に感じたことはありませんか?

その答えは、金属の温度差から電気が生まれる 「ゼーベック効果」 にあります。

とはいえ、仕組みをネットで調べても専門用語ばかりで分かりづらい……。

そこで本記事では、ストーブファンが動くメカニズムを 図解レベルで分かりやすく 解説しつつ、

- 温度差で発電するしくみ

- ペルチェ素子がどう動くのか

- ストーブの種類によって“回り方”が変わる理由

- 実際どれくらい暖かくなるのか

- サーキュレーターとの違い

- 安全性や選び方のポイント

といった 「仕組みから分かるリアルな情報」 を丁寧にまとめました。

この記事を読み終えるころには、ストーブファンの構造・効果・安全性までスッと理解でき、

自分のストーブに合うモデルを選べるようになります。

ショウ

ショウそれでは、まずは一番気になる“仕組みの結論”から見ていきましょう。

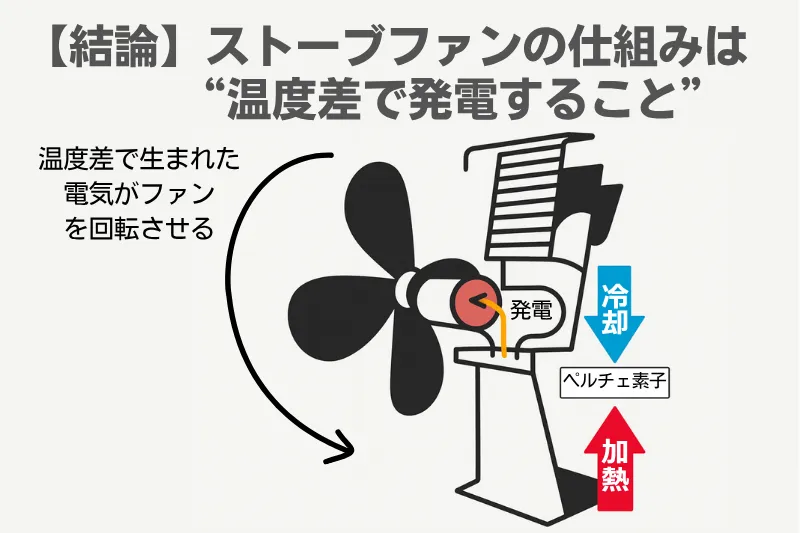

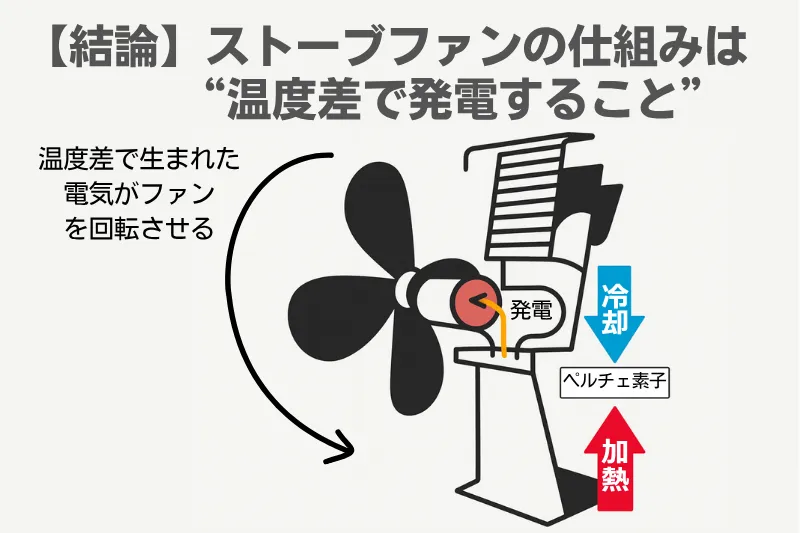

【結論】ストーブファンの仕組みは“温度差で発電すること”

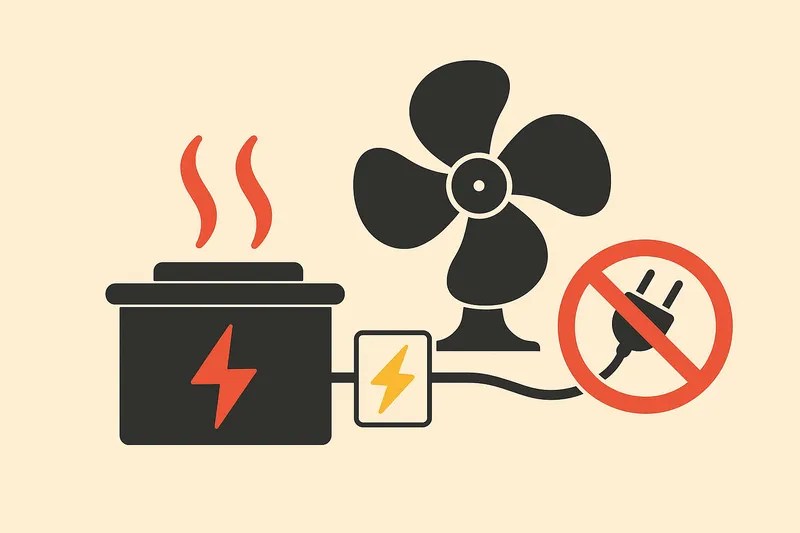

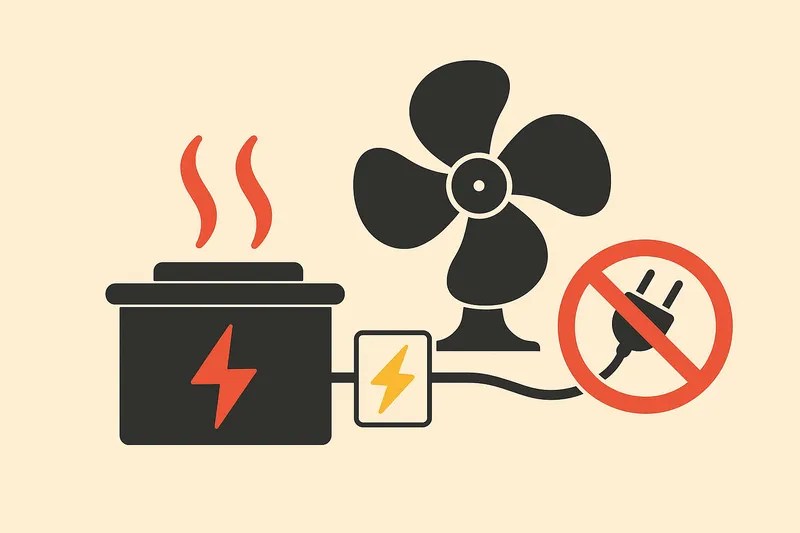

ストーブファンが“電源なしで回る仕組み”は、とてもシンプルです。

ストーブの熱で温まる底面と、冷却フィンで冷やされる上面とのあいだに温度差ができ、そこから電気が発生します。

これがストーブファンの原理である 「ゼーベック効果」 です。

まずは、この“温度差が電気に変わる”ストーブファンの仕組みをやさしく整理しながら、全体の流れを見ていきましょう。

温度差から電気が生まれ、ファンが回る

ストーブファンは、底面がストーブで温まり、上面が冷却フィンで冷やされることで温度差が生じます。

この 「底は熱い/上は冷たい」 という構造によって微弱な電気が発生し、その電気がモーターに流れることで羽根が回転します。

ポイントは、熱そのものではなく“温度差が作る電気”がモーターを動かすという点です。

外部電源に頼らず動く、いわば小さな熱電発電ファンなのです。

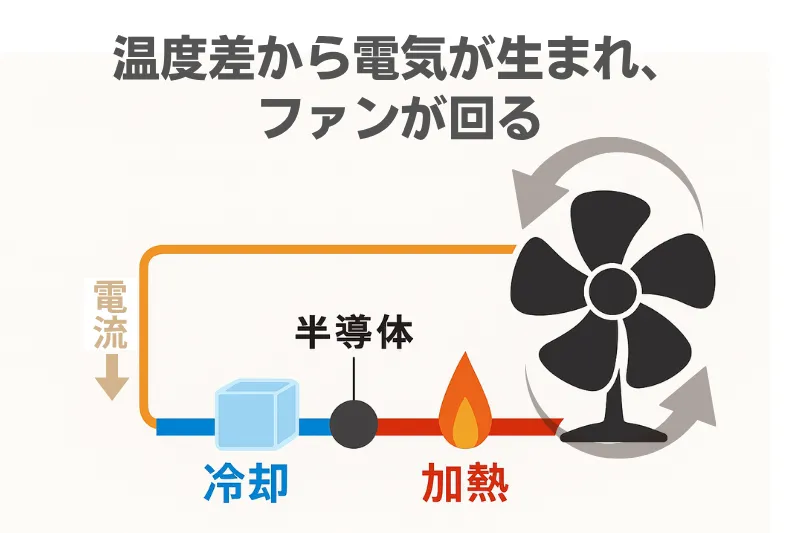

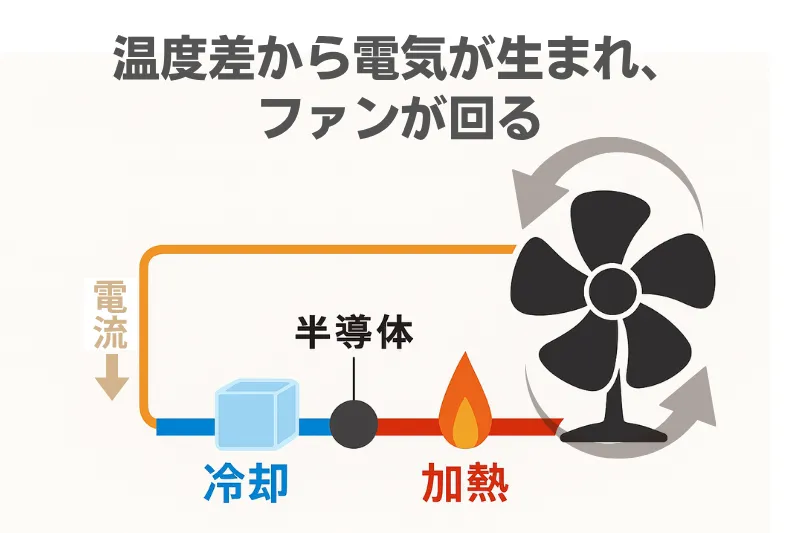

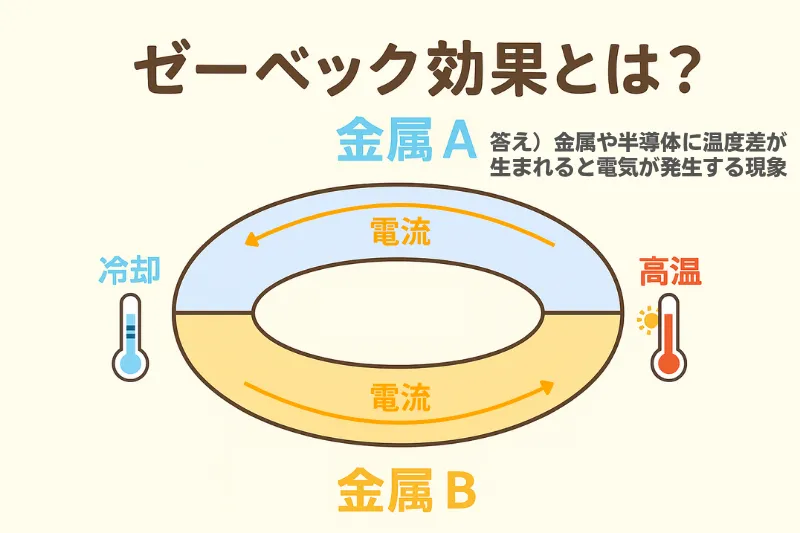

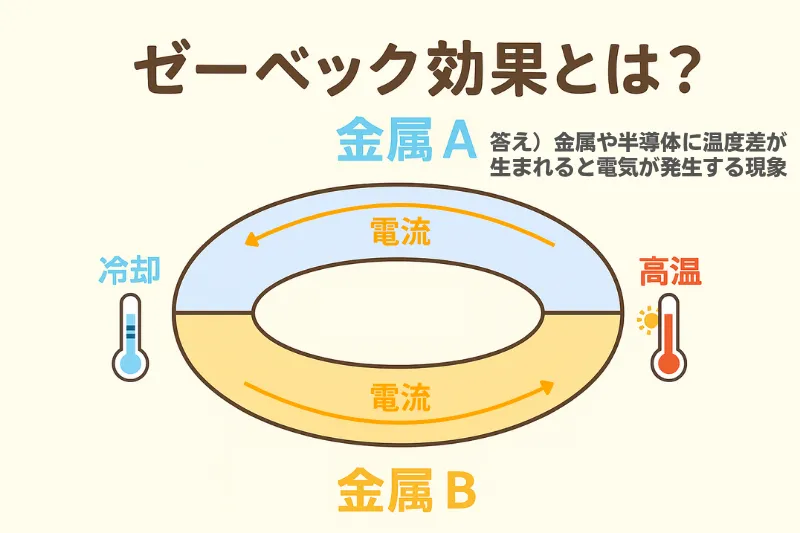

ゼーベック効果とは?

ゼーベック効果とは、金属や半導体に温度差が生まれると電気が発生する現象のことです。

1821年に物理学者トーマス・ゼーベックが発見し、その名がつけられました。

ストーブファンの内部では、このゼーベック効果によって発生した電気がモーターへ入り、羽根の回転につながっています。

“電源なしで回る仕組み”の正体は、まさにこの現象です。

電源なしで回る理由(要点まとめ)

ストーブファンが電源なしで回る理由は、次の3つの仕組みが同時に働くからです。

- ストーブの熱で“底面が温まる”

- 本体下側が熱せられ、上側との温度差が大きくなる。

- 温度差が発電を生む(ゼーベック効果)

- あたたかい部分と冷たい部分の差から電気が発生。

- 発電した電気がモーターを動かす

- 生まれた電気が小型モーターへ流れ、羽根が回転。

つまり、

「熱 → 温度差 → 発電 → モーター → 羽根が回る」

というシンプルな流れで動いています。

外部電源も電池も不要で、ストーブの熱だけで動く——これがストーブファン最大の特徴です。

ここまでで、“電源なしで回る理由”の全体像はつかめたはずです。

次の章では、この仕組みを支える内部構造を図解でさらに詳しく見ていきましょう。

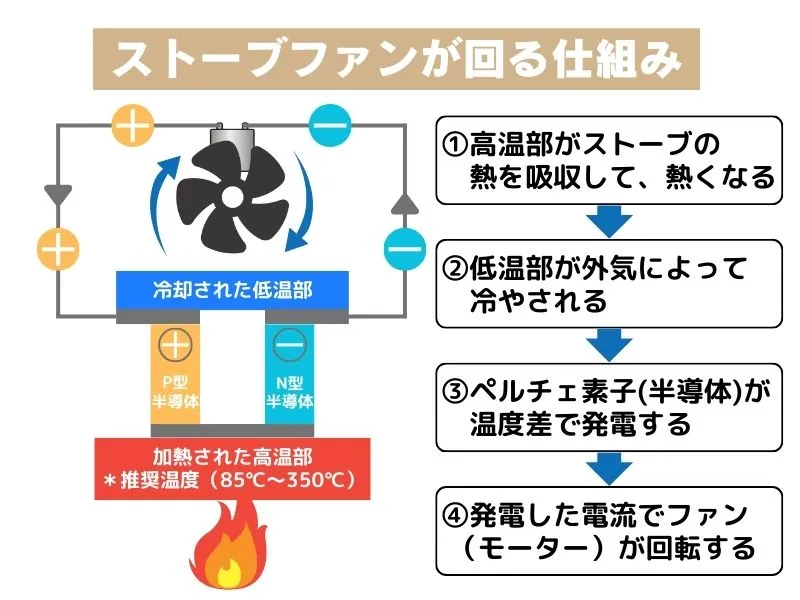

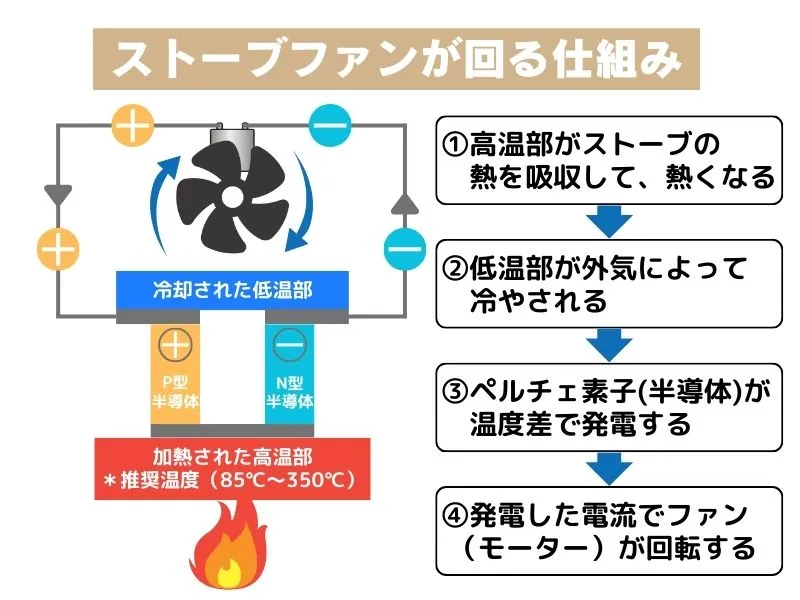

【図解】ストーブファンの仕組みを分かりやすく解説

ストーブファンの仕組みは“温度差で発電する”ことですが、実際にはどんな構造でこの動きが生まれているのでしょうか。

ここからは、ストーブファンの内部にあるペルチェ素子や冷却フィン、モーターの役割を、図解イメージを交えながら分かりやすく整理していきます。

まずは、ストーブの熱がどのように電気へ変わるのか、その最初のステップから見ていきましょう。

ペルチェ素子が発電するしくみ

ストーブファンの発電源になっているのが、「ペルチェ素子(熱電モジュール)」です。

見た目はただの薄い板ですが、内部には2種類の半導体が組み合わされており、温度差が生じた瞬間に電子が動き、電気が発生します。

仕組みは次の4ステップだけで理解できます。

▼ ペルチェ素子が発電する流れ(一覧でわかりやすく)

| ステップ | 何が起きている? | ポイント |

|---|---|---|

| ① 下側がストーブで温まる | 素子の下部に熱が伝わる | 高温側ができる |

| ② 上側は冷却フィンで冷やされる | 上部は外気に触れ低温になる | 低温側ができる |

| ③ 高温側と低温側の“温度差”が生まれる | 半導体内で電子が動き出す | 温度差が大きいほど強い電気に |

| ④ 電子の移動が“電気(起電力)”になる | 電気がモーターへ | 外部電源なしでファンを回せる |

- 熱そのものが電気になるわけではない

- 温度差があることで電子が移動し、その“電子の流れ”が電気になる

- よって、高温側と低温側の差が大きいほどファンはよく回る

▼ わかりやすいイメージ

ペルチェ素子は、

「温かい側と冷たい側の差を利用して電気を生む、小さな発電装置」

と思ってもらうとイメージがつかみやすいです。

ペルチェ素子のしくみが分かったところで、次に気になるのは、

「どうやって“高温側”と“低温側”を作り出しているのか?」

という点ですよね。

ストーブファンは、この温度差を生むために本体の構造にも工夫が凝らされています。

次は、その “温度差をつくる仕組み” を見ていきましょう。

上は冷やす/下は温める──温度差を作る構造

ストーブファンが発電するためには、ペルチェ素子に「高温側」と「低温側」ができるように設計されていることが重要です。

そのため、本体の構造はとてもシンプルながら、しっかり役割が分かれています。

▼ ストーブファンの温度差を作る構造(一覧でわかりやすく)

| 役割 | どこの部分? | 何をしている? | ポイント |

|---|---|---|---|

| 高温側(ホットサイド) | 本体の底面 | ストーブから直接熱を受ける | ここが温まるほど電力が増える |

| 低温側(コールドサイド) | 上部の冷却フィン | 空気に触れ続けて冷える | 冷却性能が高いほど温度差が大きくなる |

| ペルチェ素子 | 上と下のあいだ | 高温×低温の差を“電気”に変換 | 温度差こそが発電の源 |

- 下側はストーブの熱で しっかり温める

- 上側は外気と接する 冷却フィンで強制的に冷やす

- この“高温 × 低温”が生まれた瞬間、ペルチェ素子で電気が発生する

▼ わかりやすいイメージ

つまりストーブファンは、

「下で熱を取り込み、上で熱を逃がす」

というシンプルな工夫で温度差を最大化しているんです。

この“温度差の作り方”がわかると、次に気になるのは、

「発電した電気がどうモーターへ伝わり、羽根が回り始めるのか?」

という流れですよね。

次では、

「発電 → モーター → 羽根」

の動きをさらにわかりやすく解説していきます。

発電 → モーター → 羽根が回るまでの流れ

ストーブファンは、ペルチェ素子で生まれた電気をそのままモーターへ送り、羽根を回転させる――という、とてもシンプルな仕組みです。

流れは次のように整理できます。

▼ 発電から回転までの流れ(一覧でわかりやすく)

| ステップ | 何が起こる? | ここがポイント |

|---|---|---|

| ① ペルチェ素子が発電 | 温度差によって電気が生まれる | 外部電源は一切不要 |

| ② 発電した電気がモーターへ送られる | 微弱な電流でも作動する設計 | 消費電力ゼロのエコ構造 |

| ③ モーターが回転 | 軸が回り始める | 温度差が大きいほどトルクも強くなる |

| ④ 羽根が回る | 空気を前方に押し出す | 暖気を効率よく循環させる |

- 温度差が電気をつくる(発電)

- その電気がモーターを動かす

- モーターが羽根を回し、暖気を前方へ押し出す

▼ わかりやすいイメージ

つまり、

「熱 → 温度差 → 発電 → モーター → 羽根が回転」

という一直線の流れで成り立っています。

発電した電気がモーターを動かす仕組みがわかったら、次に気になるのは、

「熱の強さで回転数がどう変わるのか?」 という点。

続いては、温度と回転数の関係をわかりやすく見ていきましょう。

温度と回転数の関係

ストーブファンの回転数は、ストーブの温度にほぼ比例して上がります。

理由は、温度が上がるほど 「高温側と低温側の差」=温度差 が大きくなるため、ペルチェ素子が発生させる電気も強くなるからです。

▼ どんなイメージか?(一覧でわかりやすく)

| 状態 | 温度差 | 発電量 | 回転数 |

|---|---|---|---|

| ストーブが温まる前 | 小さい | 弱い | ゆっくり回る or 回らない |

| 通常運転時 | 中程度 | 安定 | 安定した回転 |

| ストーブが高温時 | 大きい | 強い | 勢いよく回る |

- 温度“そのもの”ではなく、温度差が回転数を決める

- 温度差が大きい=電気が強い=回転も速い

- ただし、上限温度を超えると逆に停止や故障の原因になることも

特にストーブファンは、

「作動温度」や「最高耐熱温度」 が決まっており、

ファンが過度に熱されるとペルチェ素子やモーターが性能低下する場合があります。

▼ わかりやすいイメージ

ストーブファンは、

「弱い炎のときはゆっくり、炎が強くなると勢いよく回る」

というイメージを持つと理解しやすいです。

これは、炎の強さ=ストーブの温度が高いほど、温度差が大きくなり発電量も増えるためです。

ここまでの仕組みを踏まえると、

「ストーブの種類によって回り方が変わるのはなぜ?」

という疑問が出てくるはず。

続いては、ストーブの種類で回転が変わる理由をわかりやすく解説していきます。

ストーブの種類で回り方が変わる理由

ストーブファンはどのストーブでも動きますが、回転の勢い・立ち上がりの早さはストーブによって違います。

これは、ストーブの種類ごとに 「天板の温度がどう上がるか」=ファンの上下にできる温度差の作られ方が違う ためです。

▼ ストーブの種類ごとの特徴(一覧で理解)

| ストーブの種類 | 天板温度の特徴 | ファンの上下に温度差は作りやすい? | 回りやすさ |

|---|---|---|---|

| 石油ストーブ | 天板中央が高温になりやすい | 大きい | ◎(よく回る) |

| ガスストーブ※ | 温まるのは早いが天板はやや低温 | 中程度 | ○ (回る) |

| 薪ストーブ(家庭用) | 分厚い鋳鉄でじわじわ温まり、安定した高温になりやすい | 中程度(※機種や天板温度による) | ○〜△(設置位置・熱の伝わり方で差が出る) |

| 薪ストーブ(キャンプ用) | 薄板で局所が高温になりやすい | 大きい | ○(回る) |

家庭用ガスファンヒーターは天板が熱くなりにくく、

カセットガスストーブは天板温度がやや上がる傾向があります。

ストーブファンの回転力を決めるのは「温度」ではなく「上下の温度差」。

- 天板が高温になるストーブほど、ファンの底面もしっかり温まりやすい。

- 冷却フィン側がしっかり冷えていれば、温度差が大きくなり、勢いよく回る。

- 家庭用薪ストーブは厚い鋳鉄でじわじわ温まるため、「回り始めるまでの時間」は長めですが、十分に温度が上がれば問題なく回ります。

▼ これだけ覚えればOK!

ストーブファンは「天板がどれだけ熱くなるか」で回り方が決まる。

その熱と、冷却フィン側の温度差が大きくなるほど勢いよく回る。

ストーブによって“回り方”が違う理由が分かったところで、

次に気になるのは、

「じゃあストーブファンは実際どれくらい暖房効果があるの?」

という点ですよね。

次の章では、ストーブファンの効果を、仕組みベースでわかりやすく解説していきます。

ストーブファンの効果はどれくらい?

ストーブファンの仕組みがわかると、次に気になるのは

「実際、どれくらい暖かくなるの?」 という“効果”の部分ですよね。

SNSやレビューでは

「体感がぜんぜん違う」「あまり変わらない」など、評価が分かれることもあり、

本当のところが分かりにくい…という声も多いです。

ここでは、SNSのリアルな声や効果が変わる理由、サーキュレーターとの違いまで分かりやすく解説します。

本当に部屋は暖かくなる?

SNSでも、「暖かさが全然違う!」「もっと早く買えばよかった」という声が多数あり、“体感温度が上がる”という口コミは非常に多いです。

実際の投稿を見ると──

- 「今年買ってよかったNo.1!部屋の暖かさが全然違う!」

- 「もっと早く買えばよかった…電気いらずで最高」

- 「暖かい風が前に来る!めっちゃ良かった」

- 「幕内ぬくぬくでキムチ鍋食べてたら暑いくらいだった」

- 「買って大正解。風が横に流れるだけでこんなに違うのか」

と、“効果あり派”の声はとても多く、

実際に部屋の温まり方が変わったと感じている人がたくさんいます。

🌪️ストーブファン🌪️

— 太鼓Man長澤@零度 (@drum_man_naga) December 27, 2024

ストーブの上に置くだけで発電してファンが回る🌀上に行く熱が前面に送られて効率アップ⤴️

今年買って良かったランキング1位かもしれない🥇自宅とスタジオに1台ずつ買った pic.twitter.com/fpqoZ32QnU

ストーブファンがめっちゃよかった!

— Hamu @娘ふたりとキャンプに行きたい (@hamucamp) January 21, 2023

もっと早く買えばよかった😅

充電池の扇風機でもよかったけど電気代も半端ないし…

電気いらずで動くのはすごくいい!

そして部屋のあったかさが全然違う🥹

早くキャンプ行きたい😂 pic.twitter.com/KnzE3a4rv5

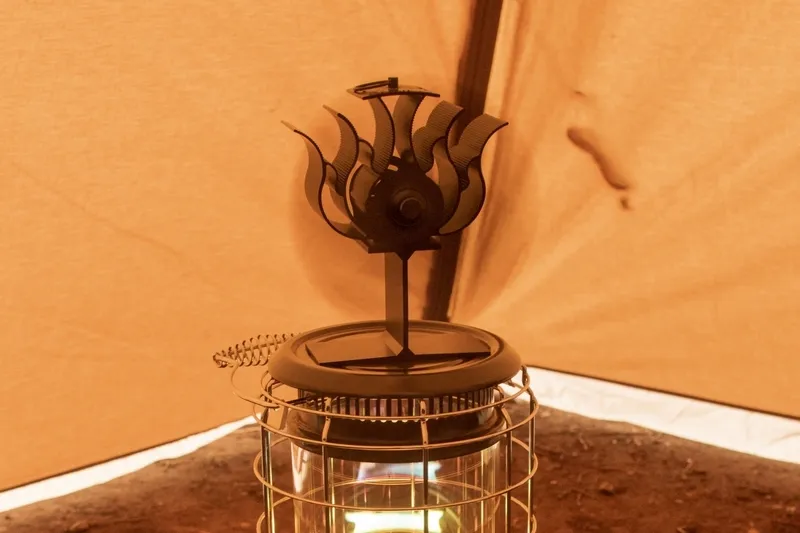

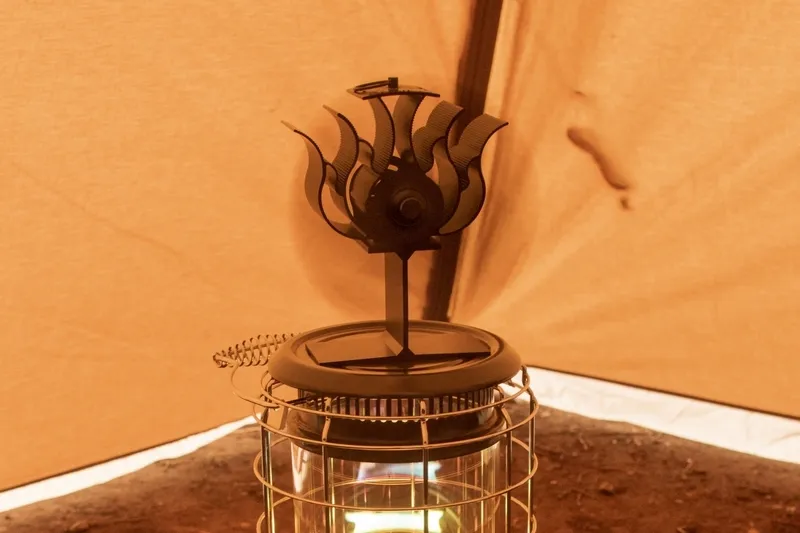

こちら我が家の命綱その一

— 淑女(仮)の野外飯 (@syukujyo_kari) December 26, 2021

アラジンのストーブさん&ストーブファン

この2つの組み合わせは非常に良かった、、、幕内はぬっくぬくでキムチ鍋食べてたらあついぐらいでした

一酸化炭素チェッカーは2個設置、換気もしっかりしてましたが

それでもぬくかった! pic.twitter.com/YTZnEPDkOM

一方で、こんな現実的な声もあります。

- 「風量が弱い…無いよりはマシ」

- 「かわいいけど暖かさはそこまで」

- 「扇風機で風を循環させる方が効きそう」

着火!

— 分福羽釜@減量サボり中8kgリバウンド (@HAGAMAdeGOHAN) November 6, 2021

ストーブファンが回った!

しかし全然暖かくない!

それでも無いよりマシだし雰囲気は最高。

可愛い♡ pic.twitter.com/eT4ihEc50R

灯油ストーブにファン乗せたんやけど、風量が弱い気がする。

— Hamachi 鰤@長野移住 (@Hamachi23) November 2, 2025

静かやけんいいけど、手をかざしてもギリわかる程度。

ミニではなく大きい方が良かったか? pic.twitter.com/jXcMLGPGFa

ダメです(笑)

— nisimasa (@nisimasa_R) November 13, 2025

ストーブファン、風弱すぎません?

扇風機、サーキュレーターで幕内の風を循環させる必要はありそうです😀 pic.twitter.com/39W8aV7l1F

これまでのやり取りを見るとわかる通り、

“めちゃくちゃ暖かい”“いやそこまででもない” と意見が両極端になりがちです。

では、実際どうなのか?

結論を一言でまとめると──

結論:ストーブファンで「部屋が暖かく感じる」のは事実。ただし効果の幅が大きい。

ストーブファン自体が熱を作り出すわけではなく、

「上に逃げる熱を前方へ押し出して循環させる装置」 です。

そのため:

- 小型の部屋・テントでは体感しやすい

- 石油ストーブなど天板が高温になりやすいストーブほど効果が出やすい

- 薪ストーブ(家庭用)は温まりがゆっくりなので効果が出るまで時間がかかる

- 天井が高い部屋・広い部屋は効果が薄れやすい

といった差が出やすいのが、評価が割れる理由です。

効果を感じやすい条件/感じにくい条件

ストーブファンは環境やストーブの種類との“相性”によって効果が大きく変わります。特にポイントになるのが、天板の温度とファン上部の冷却フィンとの「温度差がどれだけ作れるか」です。

- 天板がしっかり高温になるストーブを使っている

- ストーブの前方へ暖気を送りたいとき

- 暖気が天井に溜まりやすい空間(テント・仕切られた部屋)

- ストーブが部屋の隅にあり、空気の流れが悪いとき

- 分厚い鋳鉄でじわじわ均一に温まる家庭用薪ストーブ(温度差が作りにくい)

- 天板が熱くならないストーブ(家庭用ガスファンヒーター等)

- 広すぎる部屋(20畳以上など)の空間で使うと熱が拡散しやすい

- 室温が高く、冷却フィン側が十分に冷えない環境

ストーブファンは“温度”そのものではなく「上下の温度差」で回転する道具です。

そのため、天板が高温になるストーブほど効果が出やすく、逆に温度上昇がゆっくりなストーブでは体感の差が小さくなる場合があります。

ストーブファンとサーキュレーターの違い

「温風を送る」という目的は似ていますが、性質はまったく別物です。

▼ 違いがわかる一覧表

| 項目 | ストーブファン | サーキュレーター |

|---|---|---|

| 動力 | ストーブの熱で発電 | 電気(コンセント) |

| 風量 | 弱め(静か) | 強い(広範囲に届く) |

| 設置場所 | ストーブの天板上 | どこでも設置可能 |

| 役割 | 上昇熱を前に押し出す | 空間全体を循環させる |

| 省エネ性 | 電気いらずでゼロ円 | 電気代がかかる |

- ストーブファンは“局所の暖かさ”を改善する道具

- サーキュレーターは“空間の循環”が得意

- 両方使うと効果が最大化するパターンも多い

ストーブファンは買う価値がある?

結論、以下の条件に当てはまる人は “買う価値あり” です。

- ストーブの天板が高温になりやすい(石油・カセット・一部薪ストーブ)

- 足元や手元が暖まりにくいのを改善したい

- 電源のない場所で使いたい(テント・災害時)

- とにかく静かな暖房アクセサリーがほしい

- 天板が低温のストーブを使っている

- パワフルな風量がほしい(サーキュレーターの方が得意)

- 広いリビング全体を温めたい(補助ファンでは届きにくい)

ストーブファンは“万能ヒーター”ではなく、

ストーブの暖かさを前に押し出す“サポート役”として非常に優秀 なアイテムです。

条件さえ合えば、体感温度がグッと変わって「もっと早く買えば良かった」と感じる人も多いです。

ストーブファンの効果をしっかり引き出すには、

使うストーブとの“相性”がとても重要 です。

次の章では、ストーブ別に「どれくらい回るのか?」を分かりやすく解説します。

ストーブ別の“相性”はどう違う?

ストーブファンはどのストーブにも使えますが、相性の良し悪しで“回り方”も“暖まり方”も大きく変わります。

ポイントになるのは、ストーブがどれだけ天板を温められるか、そして上下でどれだけ温度差を作れるか。

ここでは、石油ストーブ・ガスストーブ・薪ストーブの3つを比較しながら、それぞれの特徴と注意点をわかりやすく見ていきます。

石油ストーブとの相性

石油ストーブはストーブファンと最も相性が良いタイプです。

天板がしっかり高温になりやすく、ファンの“高温側”が作りやすいため、回転も安定します。

▼ 相性が良い理由(一覧)

| 項目 | 理由 |

|---|---|

| 天板温度 | 高温になりやすい(300℃を超えるモデルも) |

| 温度差 | 大きく作りやすい(回転力が安定) |

| 回転力 | 強い(立ち上がりが早い) |

| 体感温度 | 前方に暖気が届きやすく、即効性がある |

特に対流形の石油ストーブは天板が非常に高温になりやすく、ストーブファンの効果をもっとも引き出しやすいタイプです。

キャンプで使われるストーブの多くがこの対流形で、暖気が真上に立ち上がりやすい構造のため、ファンが前方へ暖かさを押し出す効果が最大限に発揮されます。

ガスストーブとの相性

ガスストーブは、使うモデルによって相性が大きく変わります。

▼ 相性の目安

| ストーブの種類 | 相性 | 理由 |

|---|---|---|

| カセットガスストーブ | ○ | 天板が比較的温まる |

| ガス缶直結タイプ(屋外用) | ○〜△ | 温まるが最高温度は控えめ |

| 家庭用ガスファンヒーター | × | 天板が熱くならず温度差が作れない |

カセットガスストーブは立ち上がりが早く、ファンも比較的すぐ回り始めます。

ただし石油ストーブほどは高温にならず、特に屋外では冷気に負けやすいため、回転力は「中くらい」と考えておくと失敗しません。

薪ストーブで使う時の注意点

薪ストーブは、家庭用・キャンプ用で相性が大きく変わるタイプです。

▼薪ストーブの特徴

- 家庭用薪ストーブ(鋳鉄・厚板)

・天板がじわじわ均一に温まる

・温度差がつきにくく回転はゆるめ

・十分に暖まれば問題なく回る - キャンプ用薪ストーブ(薄板)

・局所的に高温になりやすい

・温度差が出やすく相性◎

▼ 注意点(重要)

・天板温度が高すぎるとペルチェ素子の耐熱上限を超えるリスクがある

・薪投入時の温度変化で回転が止まるのは正常

・二次燃焼ストーブは天板付近が均一化しやすい場合あり

薪ストーブで使う場合は、ファンの耐熱温度(300℃前後)を必ず確認しましょう。

ストーブファンはストーブの種類によって“回り方”も“効果の出方”も変わりますが、特徴を理解すればベストな使い方が見えてきます。

次の章では、気になる 「安全性」や「リスク」 について、キャンパー目線でしっかり解説していきます。

危なくない?ストーブファンの安全性とリスク

ストーブファンは電源いらずで便利な一方、「本当に安全なの?」「高温で壊れない?」と心配する声も多いアイテムです。

結論から言うと、正しく使えばとても安全。ただし、高温ストーブの上で使う以上、いくつかの注意点を知っておくことは欠かせません。

ここでは、故障リスク・温度上限・やってはいけない使い方など、キャンパー目線で“本当に知るべき安全ポイント”だけをわかりやすく解説します。

過熱による故障のしくみ

ストーブファンの故障原因のほとんどは “過熱” によるものです。

多くのストーブファンは 耐熱温度350℃前後で設計されています。

【どう壊れるのか?】

- ① ペルチェ素子が耐熱上限を超える

→ 発電機能が低下し、回転が弱くなる/止まる - ② ベースの金属が過熱で変形する

→ モーター軸がズレて「異音・停止」の原因に - ③ 放熱フィンが熱くなりすぎ、温度差が作れなくなる

→ 回転しないのは“故障ではなく正常動作”の場合もある

【過熱しやすいケース】

- 天板温度が 350〜450℃ に達する一部の薪ストーブ

- 火力MAXで長時間運転する石油ストーブ

- ファンの底面に灰・ススが溜まり断熱される

→ 高温ストーブでは必ず「耐熱温度350℃以上のモデル」を選ぶのが安全です。

安全機能(バイメタル)の役割

多くのストーブファンには、バイメタル式の安全機能が備わっています。

バイメタルとは、

温度が上がると反り返って“底面を持ち上げる金属板” のこと。

【バイメタルの役割】

- 過熱を感じると自動で底面が浮き上がる

→ ストーブとの距離が開き温度上昇を抑える - ペルチェ素子が守られ、故障リスクを大幅に軽減

【ポイント】

- バイメタルは350℃前後で反応するように調整されていることが多い

- ファンが急に遅くなる/止まるのは、過熱保護が働いているサイン

→「急に止まった=不良品」ではなく、安全装置が働いた結果の場合が多いです。

子ども・ペットがいる環境での注意

ストーブファンはとても便利ですが、子どもやペットがいる環境では 必ず注意が必要 です。

特に「触ってしまう」「倒してしまう」リスクは、家庭でもキャンプでも共通しています。

【注意すべき理由】

- 羽根が高速回転しているように見えず、手を出してしまいやすい

- 羽根や本体が高温になり、触れると火傷の危険がある

- ファンを倒してしまうと 天板から落下して危険

【対策(箇条書き)】

- ストーブの前には セーフティガード(柵) を設置する

- できるだけ安定した広い天板に置き、倒されにくい状態にする

- 羽根に触れにくい 前面ガード付き(安全カバー付き)のストーブファン を選ぶ

- ペットが活発に動き回る環境では、無理に使用しない

子どもやペットがいる場合は、「手が届かない・倒されない」環境づくりが最も大切です。安全性に配慮しながら、安心してストーブファンを活用していきましょう。

ストーブファンは、仕組みとリスクを理解して使えばとても安全で便利なアイテムです。

次の章では、“仕組みを理解したうえで、どんなストーブファンを選ぶべきか?”を分かりやすく解説していきます。

“仕組み”を理解した上での選び方

ストーブファンは形が似ていても、作動温度・耐熱温度・羽根枚数・設計の違いで使い心地が大きく変わります。

とくに「ストーブとの相性」を押さえて選ぶと、後悔しない1台が見つかります。

この章では、仕組みをふまえた“正しい選び方”をわかりやすく解説します。

作動温度・耐熱温度でまず選ぶ

ストーブファン選びで一番大事なのが 作動温度(回り始める温度)と耐熱温度のチェック。

ここがストーブとの相性を決めるポイントです。

▼ポイント(箇条書き)

- 作動温度は80〜120℃が使いやすい(早く回り始める)

- 耐熱温度は350℃前後が一般的

- 対流形石油ストーブや薪ストーブは天板が高温になりやすいため、耐熱温度は必ず確認

- 低温のガスストーブなら、低作動温度モデルが向いている

作動温度と耐熱は“安全性”と“回転のしやすさ”に直結するため、必ず確認しておきましょう。

羽根枚数・風量の目安

羽根の枚数は、風量や静音性に影響する重要な要素です。

▼羽根枚数の傾向(一覧表)

| 羽根枚数 | 特徴 | こんな人に向く |

|---|---|---|

| 3枚 | 風量は控えめ・軽く回る | 小型ストーブ、微風でOK |

| 4~5枚 | バランス型・迷ったらコレ | ほとんどのストーブに万能 |

| 6枚以上 | 風量が多い・静音性高め | 大部屋、温風をしっかり届けたい |

「風をどれくらい送りたいか」で選ぶと失敗しにくいです。

ストーブ別のおすすめスペック

ストーブの種類によって、選ぶべきファンの性能が変わります。

▼ストーブ別・選ぶべきスペック

| ストーブ種類 | 作動温度 | 耐熱温度 | 風量の目安 |

|---|---|---|---|

| 石油ストーブ(対流形) | 100℃前後でOK | 350℃以上が安心 | 中〜強 |

| カセットガスストーブ | 低作動温度(80〜100℃) | 300℃級で十分 | 中 |

| 薪ストーブ(キャンプ用) | 100〜120℃ | 350℃以上必須 | 中〜強 |

| 薪ストーブ(家庭用・鋳鉄) | 120℃以上 | 350℃以上必須 | 中(回転は穏やか) |

ストーブの天板温度と耐熱のバランスを意識すると、相性の良いモデルが選べます。

詳しい比較は〈最強ストーブファン15選〉へ

ここまで基礎の“選び方”を紹介しましたが、

「結局どれがいいの?」という人には 具体的な比較が一番わかりやすい です。

- 人気モデルの違い

- 風量や作動温度の比較

- 実際の使用レビュー

- コスパの良い1台はどれか?

これらをすべてまとめたのが、次章の 〈最強ストーブファン15選〉 です。

ストーブファンは、仕組みを理解すると選び方の迷いが一気に減ります。

次の章では、その知識をもとに 具体的なおすすめモデルを比較 していきます。

気になる人は、ぜひ続きをチェックしてください。

まとめ|仕組みを知ればストーブファンはもっと使いやすくなる

ストーブファンは「置くだけの便利グッズ」に見えますが、その本質は “温度差で発電する仕組みをどう活かすか” にあります。

ペルチェ素子の特性、使うストーブとの相性、耐熱温度の考え方を理解するだけで、暖房効率は大きく変わります。

ポイントを押さえれば、ファンは“暖房のサポート役”として非常に頼れる存在に。冬の暖かさをしっかり前に届けたい人は、今回の内容を参考に、自分の環境に合ったモデルを選んでみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

▼関連記事▼

ストーブファンの仕組みが分かったら、次は「どの暖房ギアを選べば、冬キャンプをもっと快適にできるか?」もチェックしておきたいところです。

以下では、ストーブファンだけでなく、薪ストーブ・石油ストーブ・ガスストーブまで用途別に最適な1台を分かりやすく紹介しています。暖房選びに迷ったら、ぜひ参考にしてください。

コメント