【完全保存版】保冷剤の捨て方&再利用ガイド|安全な処分と便利な活用法を徹底解説!

保冷剤は、食品を新鮮に保ったり、暑い日の冷却アイテムとして活躍したりと、私たちの暮らしで欠かせない存在です。しかし、使い終わった後の正しい捨て方に悩んだことはありませんか?

保冷剤の成分の大半は水と吸収性ポリマーであり、ほとんどの自治体では「燃えるゴミ」として処分できます。しかし、一部の自治体では「不燃ゴミとして処分する」「中身を空にする」といった独自ルールがあるため、注意が必要です。

この記事では、保冷剤を安全に処分する方法をわかりやすく解説し、各自治体の分別ルール、さらに意外と知られていない再利用アイデアまでご紹介します。正しい処分方法を知り、環境にも優しい使い方を考えていきましょう。

保冷剤の成分と特性|何でできているの?

保冷剤は、食品の鮮度を保ったり、アウトドアで飲み物を冷やしたりと、私たちの生活で幅広く活躍する便利なアイテムです。

見た目はどれも似ていますが、実際には成分や種類が異なるものもあり、用途によって使い分けられています。

ここでは、保冷剤の基本的な成分と種類について解説し、さらに人体や環境に与える影響についても詳しくご紹介します。処分方法を知る前に、まずは保冷剤の中身について理解を深めましょう。

保冷剤の成分と種類

保冷剤の主成分は、水と吸収性ポリマー(ゲル化剤)で構成されているものがほとんどです。

一般的な保冷剤は高吸収性ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)を使用し、氷点下タイプの保冷剤では、植物性天然高分子や無機塩を加えることで、より低い温度を維持できるよう設計されています。

主な保冷剤の種類と成分を以下の表にまとめました。

| 保冷剤の種類 | 主な成分 | 特徴 |

|---|---|---|

| 一般的な保冷剤 (ソフト・ハード両方) | 水 + 高吸水性ポリマー | ・食品保存など日常で広く使用 ・ジェル状、ゼリー状の中身 |

| 氷点下パック (アウトドア向け) | 水 + 植物性天然高分子 + 無機塩(製品による) | ・一般的な保冷剤よりも冷却力が強い ・長時間使用可能 |

保冷剤の成分を詳しく知りたい方はこちら【クリックで開きます】

Q:保冷剤は何でできているの?

引用元:日本保冷剤工業会

A:一般的に、水を少量の高吸水性ポリマーでゲル化させて作ります。 高吸水性ポリマーは、紙おむつ等に使用されているごく一般的なものです。 さらに、食品添加物グレードの防腐剤・安定剤を加えてあります。 防腐剤を入れないと、中のゲルにカビが生えたり、菌が増殖し万が一破れた 場合、食品を汚染してしまうからです。 安定剤は、含まれた水の安定した凍結を促します。突起などが出にくく、破袋しにくくなります。

一般的な保冷剤 vs. ロゴス氷点下パック vs. キャッチクール-11℃ の成分比較

| カテゴリ | 一般的な保冷剤(フジクールパック) | ロゴス 氷点下パック | キャッチクール-11℃ |

|---|---|---|---|

| 保冷剤の種類 | 0℃タイプ(ソフト保冷剤) | 氷点下タイプ(-16℃) | 超氷点下タイプ(-11℃) |

| 主成分(水) | 90%以上が水 | 80%以上が水 | 水(割合不明) |

| ゲル化剤(増粘剤) | ポリアクリル酸ナトリウム(吸水ポリマー) | 植物性天然高分子 | 増粘剤 |

| 氷点降下剤(冷却成分) | なし(0℃までしか冷えない) | 無機塩 | 塩(塩化ナトリウム) |

| 防腐剤 | 記載なし(入っている可能性あり) | 微量含有 | 防腐剤含有 |

| 着色剤 | なし | 微量含有 | なし |

| 参考温度 | 約0℃ | -16℃ | -11℃ |

- 一般的な保冷剤の成分はほぼ共通で、水と高吸水性ポリマー(ジェル状)が主成分。

- アウトドア向けの氷点下パックは冷却力を高めるため、製品によって異なる成分が使用されることがある。

保冷剤の成分が人体・環境に与える影響

保冷剤の中身は安全なのでしょうか?結論から言うと、一般的な保冷剤に使われる成分は人体には無害です。しかし、処分方法を誤ると環境に影響を与える可能性があります。特に、誤った処分方法は排水管の詰まりにつながるため注意が必要です。

各成分の影響について見てみましょう。

| 成分 | 人体への影響 | 環境への影響 |

|---|---|---|

| 水 | 無害 | 排水口に流しても問題なし |

| 高吸水性ポリマー | 触れても安全だが、誤飲は避ける | 排水口に流すと詰まりの原因になる |

| 植物性天然高分子 | 基本的に無害 | 自然由来の成分を含むものが多く、環境負荷は比較的少ない |

保冷剤の中身を流すのはNG!

保冷剤に含まれる「高吸水性ポリマー」は、水を吸うと体積が大きくなります。これを排水溝やトイレに流すと、以下のようなトラブルにつながるので要注意!

- 排水管が詰まる → ジェルが水を吸収して膨張し、水の流れを塞ぐ

- トイレが流れなくなる → つまりがひどいと修理が必要になることも

- 適切な処理が難しくなる →高吸水性ポリマーは自然分解されにくいため、処理施設での対応が困難になることがある

正しい処分方法

- 自治体のルールを確認 (地域によって可燃ゴミ or 不燃ゴミが異なる)

- 袋に入れて密封(ゴミ箱内で漏れないようにする)

- 紙や布でジェルを吸収してから捨てる(より安全に処分できる)

万が一誤飲してしまった場合は、成分を確認し、すぐに医師に相談するのが安全です。 特に、小さな子どもやペットがいる家庭では、誤って口に入れないよう保管場所に注意 しましょう。

この章では、保冷剤の成分や種類について解説しました。ほとんどの保冷剤は水と高吸水性ポリマーで構成されており、人体への影響は少ないものの、排水口に流すと環境に悪影響を与える可能性があることが分かりました。

次の章では、保冷剤を正しく処分する方法について詳しく解説します!

保冷剤はどう捨てるのが正解?まずは自治体ルールを確認しよう

保冷剤の処分方法は 自治体ごとに異なる ため、まずは お住まいの地域のルールを確認 することが重要です。

多くの自治体では「燃えるゴミ」として処分できますが、一部では 「燃えないゴミ」扱いになる場合や、中身を空にするルールがある自治体もあります。

この章では、自治体のルール確認の方法を解説し、具体的な捨て方をケースごとに紹介 します。

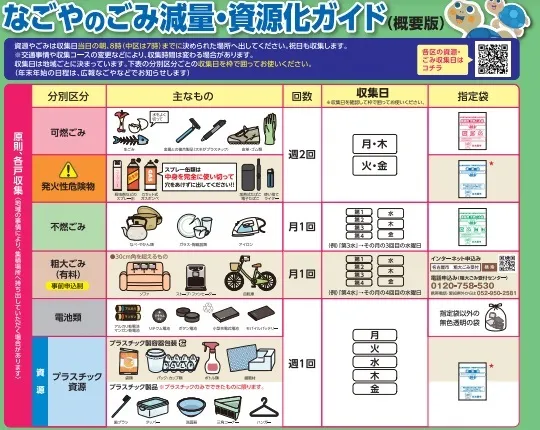

まず確認!お住まいの自治体のルールをチェック

保冷剤の捨て方は自治体ごとに異なる ため、まずは公式サイトでルールを確認することが大切です。

以下の方法で簡単に調べられます。

自治体のゴミ分別ルールを調べる方法

- 「○○市 ゴミ分別」と検索し、自治体の公式サイトを開く。

- 「家庭ごみの分別ガイド」や「ごみの出し方」のページを探す。

- 「保冷剤」「ジェル状ごみ」などのキーワードで検索。

- 指定された方法で処分する。

- 自治体のごみ分別アプリを活用すると、スマホで簡単に調べられるので便利です。

- 回収日や分別方法が変わることもあるため、定期的に確認するのがおすすめ!

保冷剤の捨て方は主に4つの方法

自治体の分別ルールを調べると、主に4つの分類方法 があることが分かります。

それぞれのケースに沿った具体的な捨て方を解説するので、ご自身の自治体に合った方法を確認してください。

※ 該当するケースをクリックすると、詳細ページへジャンプできます。

ここからは、具体的なケースごとに分けて、それぞれの捨て方を詳しく解説します。

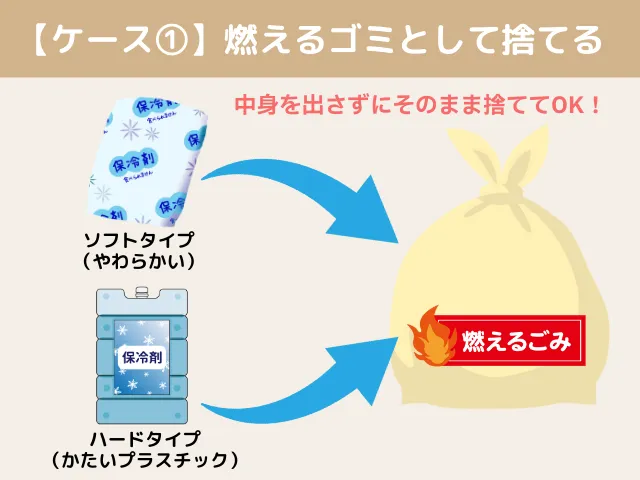

【ケース①】燃えるゴミとして捨てる(一般的な捨て方)

最も一般的な処分方法で、多くの自治体では可燃ゴミ(燃えるゴミ)として処分できます。

どんな場合に可燃ゴミ?

自治体の分別ルールで「保冷剤は可燃ゴミ」と指定されている

捨てる手順

STEP1:保冷剤の中身はそのまま(開けずに)ゴミ袋へ

STEP2:指定の燃えるゴミの袋に入れる

STEP3:通常の燃えるゴミの収集日に出す

- 中身を排水口やトイレに流さない! 水を吸収し膨らむため、詰まりの原因になります。

- 破れた保冷剤は新聞紙などに包んでから捨てると安心。

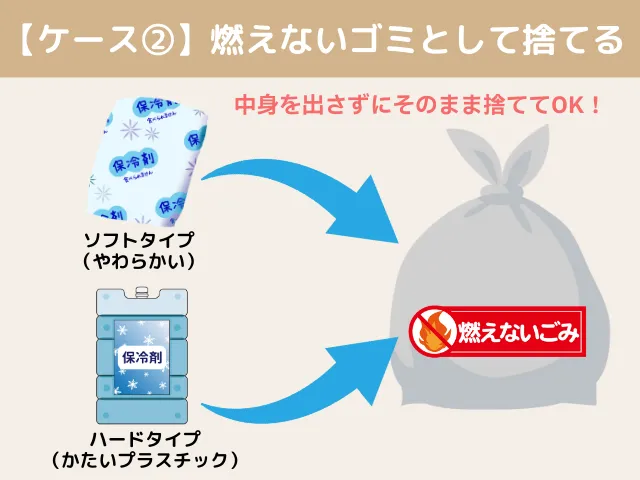

【ケース②】燃えないゴミとして捨てる(自治体によって異なる)

一部の自治体では、不燃ゴミ(燃えないゴミ)として処分するルールが定められています。

どんな場合に不燃ゴミ?

自治体の分別ルールで「保冷剤は不燃ゴミ」と指定されている

捨てる手順

STEP1:保冷剤の中身はそのまま(開けずに)ゴミ袋へ

STEP2:指定の燃えないゴミの袋に入れる

STEP3:通常の燃えないゴミの収集日に出す

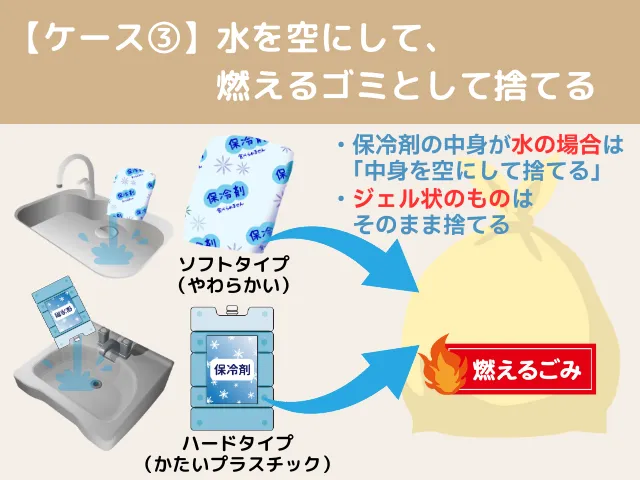

【ケース③】水を空にして、燃えるゴミとして捨てる(例外的ルール)

一部の自治体では、保冷剤の中身が水の場合は「中身を空にして捨てる」 というルールを定めています。これは、水分がほとんどの保冷剤についてのルールです。

どんな場合にこのルール?

自治体の分別ルールで「保冷剤は可燃ゴミ」と指定されているが、「中身が水の場合は中身を空にして」という補足書きが『出し方のポイント等』に書いてる

捨てる手順

STEP1:保冷剤の成分を確認(「水」または「水+増粘剤」の場合)

STEP2:水を排水口に流し、ジェル状でないことを確認

STEP3:外側のフィルムやケースを燃えないゴミとして処分

- ジェル状・ゼリー状の保冷剤は排水NG! 詰まりの原因になるため、そのまま捨てましょう。

- (迷う場合は)流せるかどうかは自治体の公式情報を確認してください。

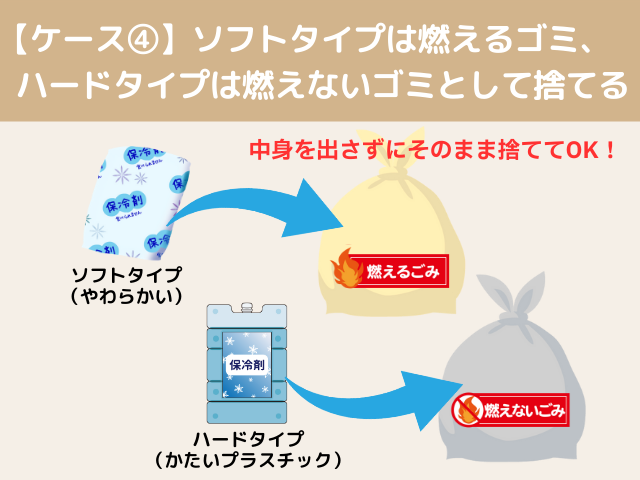

【ケース④】ソフトタイプは燃えるゴミ、ハードタイプは燃えないゴミとして捨てる

このルールを採用している自治体は一部に限られますが、

ソフトタイプ(柔らかい樹脂フィルムの保冷剤)は「燃えるゴミ」、

ハードタイプ(硬いプラスチックケースの保冷剤)は「燃えないゴミ(不燃ゴミ)」として処分するルールになっている場合があります。

どんな場合にこのルール?

自治体の分別ルールで「保冷剤(ゼリータイプ)は可燃ゴミ」とあるが、注意点に「ハードタイプは不燃ごみ」という記載がある

処分方法の確認ポイント

| タイプ | 特徴 | 処分方法 |

|---|---|---|

| ソフトタイプ | 柔らかいフィルムに包まれたジェル状の中身 | 燃えるゴミ |

| ハードタイプ | 硬いプラスチックケース入り | 燃えないゴミ(不燃ゴミ) |

ハードタイプの保冷剤は「燃えるゴミ」として処分できる自治体もありますが、一部では「燃えないゴミ(不燃ゴミ)」に分類されるため注意が必要です。

まとめ|保冷剤の処分は自治体ルールを守って正しく!

保冷剤は 基本的に「燃えるゴミ」として処分 できますが、一部の自治体では「燃えないゴミ」扱いとなるケースもあります。

また、ハードタイプ・ソフトタイプで分類が異なることもあるため、事前に確認が必要です。

処分時のポイント

基本は「燃えるゴミ」だが、例外ルールもある

「中身を流す」「排水口に捨てる」のはNG!(水のみOKの自治体もある)

ハードタイプは「燃えないゴミ」となる自治体もあるので注意!

処分方法を間違えると、ゴミ回収時のトラブルや環境負荷につながることも。お住まいの自治体ルールをしっかり確認し、適切に処分しましょう!

次の章では、各自治体ごとの具体的な分別ルールを紹介します。(※すでにご自身の自治体のルールを確認できた方は、参考程度にご覧ください。)

主要都市ごとの保冷剤の分別ルール(エリア別)をまとめていますので、必要に応じてチェックし、適切に処分しましょう。

各自治体別|保冷剤の捨て方ルールをチェック!

保冷剤の捨て方は 自治体ごとに異なり、「燃えるゴミ(可燃ゴミ)」として処分できる地域が多いですが、一部では 「燃えないゴミ(不燃ゴミ)」に分類されることもあります。

また、中身が水の場合に 「排水してから処分する」ルールを採用している自治体もあるため、お住まいの自治体のルールを 事前に確認することが大切です。

この章では、主要都市の保冷剤の分別ルールをエリア別にまとめました。お住まいの自治体のルールを確認し、正しく処分しましょう。

各自治体でルールが変更される場合があるため、処分前に各区の公式サイトを確認することをおすすめします。

主要都市ごとの保冷剤の分別ルール(エリア別)

日本各地の主要都市では、ゴミの分別方法が異なります。

ここでは、エリアごとに代表的な都市のルールをまとめました。処分方法に迷った際は、必ず自治体の公式サイトで最新情報を確認しましょう。

北海道・東北エリア

北海道・東北地方では、「燃えるゴミ」「燃えないゴミ」どちらのルールもあり、自治体によって異なります。旭川市や函館市は「燃えないゴミ」、札幌市や仙台市は「燃えるゴミ」のため、お住まいの自治体の分別ルールを事前に確認しましょう。

| 都市名 | 保冷剤の分別(基本ルール) | 備考 |

|---|---|---|

| 旭川市 | 燃えないゴミ(不燃ゴミ) | – |

| 札幌市 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 函館市 | 燃えないゴミ(不燃ゴミ) | – |

| 仙台市 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | ※分別区分は「家庭ごみ」 |

| 盛岡市 | ソフトタイプ→燃えるゴミ ハードタイプ→燃えないゴミ | かたい材質のものは不燃ごみ |

| 山形市 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

関東エリア

関東地方では、東京都23区や川崎市など多くの自治体で「燃えるゴミ」として処分できます。ただし、自治体によって異なる場合があるため、事前に分別ルールを確認しましょう。

| 都市名 | 保冷剤の分別(基本ルール) | 備考 |

|---|---|---|

| 東京都23区 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | 墨田区のみ、中身が水の場合は事前に空にする必要あり |

| 横浜市 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) ※中身が水の場合は中身を空にして | 中身が水なら排水して空にしてからすてる(ジェルはNG) |

| 川崎市 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | ※分別区分は「普通ごみ」 |

| 相模原市 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | ※分別区分は「一般ごみ」 |

| さいたま市 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 千葉市 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 柏市 | ソフトタイプ→燃えるゴミ ハードタイプ→燃えないゴミ | ※ハードタイプは「不燃ごみ」 |

| 船橋市 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | ※破裂防止のため、二重にしたビニール袋に入れたあと、可燃ごみの袋へ |

| 宇都宮市 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | ※分別区分は「焼却」 |

東京都23区の保冷剤の分別はこちらにまとめています。【クリックで開く】

| 東京23区 | 保冷剤の分別(基本ルール) | 備考 |

|---|---|---|

| 千代田区 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 中央区 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 港区 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 新宿区 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 文京区 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 台東区 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 墨田区 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) ※中身が液体水の場合は、中身を空にして出してください。 | ※注記あり |

| 江東区 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 品川区 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 目黒区 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 大田区 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 世田谷区 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 渋谷区 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 中野区 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 杉並区 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 豊島区 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 北区 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 荒川区 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 板橋区 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 練馬区 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 足立区 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 葛飾区 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 江戸川区 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

中部エリア

中部地方では、名古屋市や静岡市など多くの自治体で「燃えるゴミ」として処分できます。ただし、自治体によって異なる場合があるため、事前に分別ルールを確認しましょう。

| 都市名 | 保冷剤の分別(基本ルール) | 備考 |

|---|---|---|

| 名古屋市 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 豊田市 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 岡崎市 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 静岡市 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 浜松市 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 新潟市 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 長野市 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 金沢市 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

関西エリア

関西地方では、大阪市や神戸市など多くの自治体で「燃えるゴミ」として処分できます。ただし、自治体によって異なる場合があるため、事前に分別ルールを確認しましょう。

| 都市名 | 保冷剤の分別(基本ルール) | 備考 |

|---|---|---|

| 大阪市 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | ※分別区分は「普通ごみ」 |

| 堺市 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | ※分別区分は「生活ごみ」 |

| 神戸市 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 京都市 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 宇治市 | 燃えないゴミ(不燃ゴミ) | – |

| 奈良市 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 和歌山市 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | ※分別区分は「一般ごみ」 |

中国・四国エリア

中国・四国地方では、「燃えるゴミ」「燃えないゴミ」どちらのルールもあり、自治体によって異なります。広島市や高松市は「燃えないゴミ」、岡山市や松山市は「燃えるゴミ」のため、お住まいの自治体の分別ルールを事前に確認しましょう。

| 都市名 | 保冷剤の分別(基本ルール) | 備考 |

|---|---|---|

| 岡山市 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 倉敷市 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 広島市 | 燃えないゴミ(不燃ゴミ) | ※丈夫なポリ袋に入れて出す |

| 徳島市 | 燃えないゴミ(不燃ゴミ) | – |

| 高松市 | 燃えないゴミ(不燃ゴミ) | ※分別区分は「破砕」 |

| 松山市 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

九州エリア

九州地方では、福岡市や北九州市など多くの自治体で「燃えるゴミ」として処分できます。ただし、自治体によって異なる場合があるため、事前に分別ルールを確認しましょう。

| 都市名 | 保冷剤の分別(基本ルール) | 備考 |

|---|---|---|

| 福岡市 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 北九州市 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | ※分別区分は「家庭ごみ」 |

| 熊本市 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 長崎市 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

| 宮崎市 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) ※中身が液体水の場合は、中身を空にして出してください。 | ※注記あり |

| 鹿児島市 | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | – |

保冷剤の適切な捨て方は お住まいの自治体のルールを確認し、適切に分別することが重要です。誤った処分をすると、環境への影響やゴミ回収トラブルの原因になることがあります。

また、捨てる前に「再利用できないか?」を考えてみるのもおすすめです。

実は、保冷剤にはアウトドアや防災、日常生活で役立つ活用法がたくさんあります。

次の章では、保冷剤を捨てる前に試したい便利な再利用アイデアを紹介します。活用できる方法を見つけて、無駄なく使い切りましょう!

保冷剤を捨てる前に!簡単で便利な再利用アイデア

冷凍庫にたまりがちな保冷剤、実は生活のさまざまな場面で役立つアイテムに変身します!

保冷剤に含まれる 高吸水性ポリマーは水分を吸収・保持する性質 があり、 冷却・保温・吸水 などの特性を活かせば、ただの「冷やす道具」にとどまらない幅広い活用が可能です。

ここでは、 簡単で実用的な5つの再利用アイデア をご紹介します!

扇風機の前に置いて簡易クーラーに!

保冷剤の冷却効果を活かして、エアコンなしで涼しく過ごそう!

保冷剤が溶けるときに発生する冷気を利用すれば、扇風機と組み合わせることで簡単なクーラーとして使うことができます。特に、暑い夏の夜やエアコンがない部屋での熱中症対策としてもおすすめです。

料理やお弁当の粗熱をスピードダウン

食中毒対策にも!すぐに冷蔵庫に入れたいときに大活躍

作ったばかりの料理やお弁当は、素早く冷やさないと細菌が繁殖しやすくなるため、特に夏場は保冷剤を活用したいところ。自然に冷ますよりも早く、安全に冷却できます。

目の疲れやむくみ対策に「アイマスク」として活用

スマホやPC作業で疲れた目をひんやりリフレッシュ!

保冷剤の冷却作用を利用すれば、目のむくみや疲れを和らげるクールアイマスクとしても活用可能。リラックスタイムや寝る前に使えば、心地よい冷たさでリフレッシュできます。

カイロとして「温めて使う」

冷やすだけじゃない!じんわり温まる即席カイロに

意外にも、保冷剤は温めてカイロとして再利用可能! 40℃程度のお湯で温めれば、肩こりや生理痛対策、冬場の防寒アイテムとして活躍します。

おしゃれな「芳香剤」にDIY!

アロマオイルを加えるだけで、手作り芳香剤に!

保冷剤の中身には高吸水性ポリマーが含まれており、水分を保持しつつ香りを長持ちさせる効果があります。アロマオイルを加えるだけで、おしゃれな手作り芳香剤に変身!

ただし、消臭成分が含まれている保冷剤もあるため、使用前に成分を確認しましょう。

冷蔵庫に眠っている保冷剤も、工夫次第で 生活をちょっと便利に してくれます。再利用することでゴミを減らし、環境にも優しい使い方が可能です!

ぜひ、お気に入りの方法を試してみてください。

保冷剤の処分・再利用に関するQ&A

保冷剤の捨て方や再利用方法について、よくある疑問をまとめました。「保冷剤の中身って環境に悪いの?」「大量に捨てる方法は?」など、ちょっと気になるポイントをスッキリ解決!

正しい処分方法を知って、安全&エコに保冷剤を活用しましょう。

- 保冷剤の中身は環境に悪い?

-

基本的に保冷剤の成分は環境に大きな害はありませんが、処分方法に注意が必要です。

保冷剤の主成分である高吸水性ポリマーは水を大量に含む性質があり、排水口やトイレに流すと詰まりの原因になります。また、自然分解されにくいため、ゴミとして適切に処分しましょう。 - 100均やケーキ店の保冷剤はどう捨てる?

-

ほとんどの保冷剤は「燃えるゴミ」として処分できますが、一部の自治体では「燃えないゴミ」に分類されることもあります。

100円ショップやケーキ店で配布される保冷剤も、一般的には可燃ゴミとして捨てられます。ただし、自治体によっては「燃えないゴミ」扱いになることもあるため、住んでいる地域のルールを確認しましょう。 - 保冷剤を大量に処分する方法は?

-

まとめて捨てる場合は、袋に入れて「燃えるゴミ」へ。

冷凍庫にたまりすぎた保冷剤を処分する際は、ビニール袋にまとめて可燃ゴミとして捨てるのが一般的 です。

ただし、一部の自治体では「中身が水の場合は、水を抜いてから処分」と指示されていることもあるため、事前に分別ルールを確認しましょう。 - トイレに流していいの?

-

絶対にNG!トイレや排水管が詰まる原因になります。

保冷剤の中身は水を吸収すると膨張するため、トイレに流すと配管を詰まらせるリスクがあります。万が一、誤って流してしまった場合は、すぐに水を流すのを止め、専門業者に相談するのがベストです。 - 瞬間冷却タイプの保冷剤の処分方法は?

-

化学反応を利用したタイプは、分別が必要な場合も!

瞬間冷却タイプの保冷剤には 「尿素」や「硝酸アンモニウム」 などの化学物質が含まれることがあります。

自治体によって処分方法が異なるため、パッケージの指示を確認 しましょう。

基本的には可燃ゴミで処分できますが、中身を取り出して処分するよう指示されている場合もあります。

まとめ | 保冷剤を正しく捨てて、環境にも優しい処分を!

気づけば冷凍庫にたまりがちな保冷剤。でも、正しく処分すればスッキリ片付き、環境にもやさしくなります。

まずは、自治体ごとのルールをチェック!多くの地域では「燃えるゴミ」として捨てられますが、「燃えないゴミ」や「水を抜いてから処分」と決められているところもあるので、事前に確認しておきましょう。

また、捨てる前にちょっと工夫するだけで、保冷剤は便利なアイテムに変身!

例えば、扇風機の前に置けば簡易クーラーに、温めればカイロに、アロマを垂らせばおしゃれな芳香剤にもなります。捨てる前に「何かに使えないかな?」と考えてみるのも◎。

正しい処分&賢い再利用で、保冷剤を最後まで活用してみてくださいね!

ショウ

ショウ最後までお読みいただき、ありがとうございました。

▼関連記事▼

保冷剤の正しい捨て方がわかったら、次は用途に合った最適な保冷剤を選びましょう!

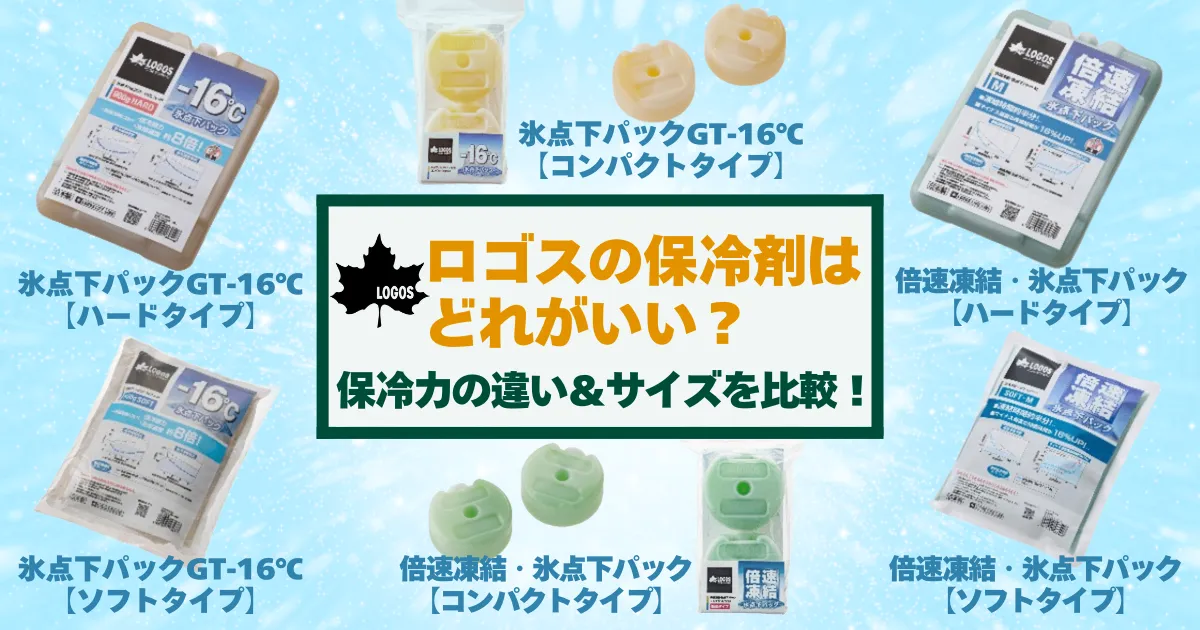

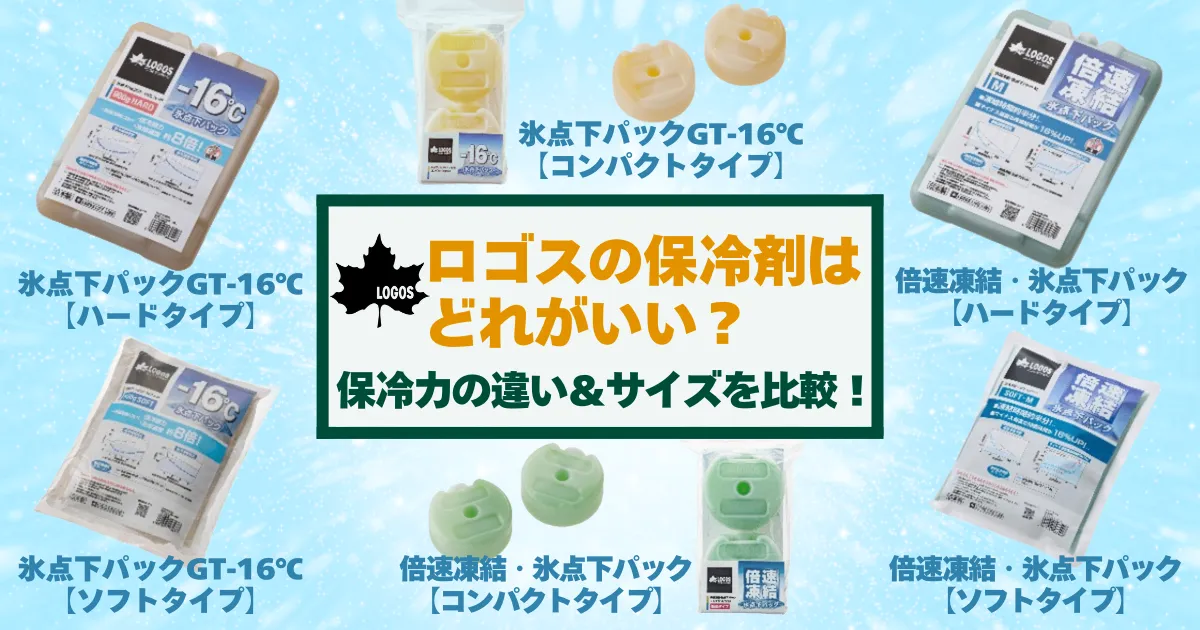

最強(氷点下タイプ)保冷剤を比較&検討したい方はこちら!

ロゴスの保冷剤を検討したい方はこちら!

DODのフツーノアイス(保冷剤)を検討したい方はこちら!

コメント