【図解】石油と灯油の違いとは?用途・定義・暖房用燃料をわかりやすく解説

冬になると欠かせない「灯油」。でも「石油と灯油って何が違うの?」と聞かれると、意外と説明できない人も多いのではないでしょうか。

実は、灯油は石油から生まれた燃料のひとつで、“同じようで違う関係”。石油は原油を精製して得られる燃料の総称で、灯油はその中の一製品です。

この記事では、JIS規格や資源エネルギー庁のデータをもとに、石油と灯油の定義・用途・性質の違いを図解でわかりやすく整理。さらに「石油暖房」と「灯油暖房」の違いについても解説します。

ショウ

ショウ読み終えるころには、「どちらがどんな場面で使われる燃料なのか」が、すっきり理解できるはずです。

石油と灯油、何が違う?用途と精製工程からわかる関係

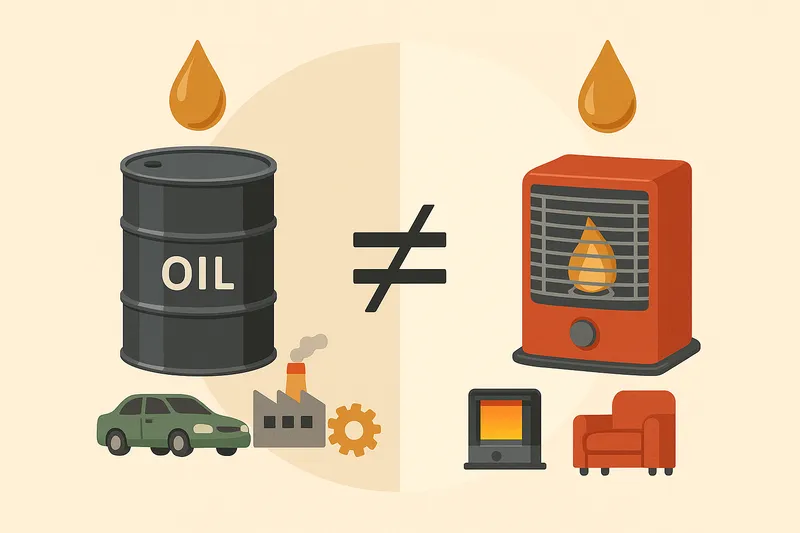

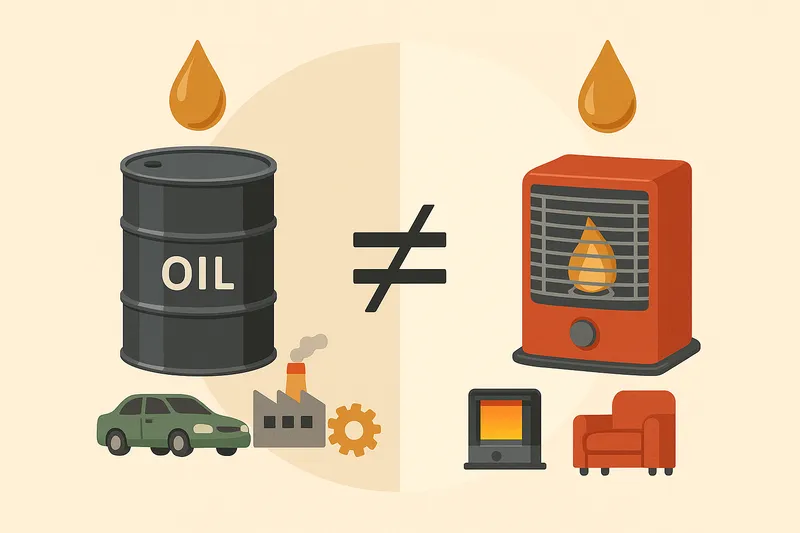

「石油」と「灯油」は混同されがちですが、実際には“全体と一部”の関係にあります。

石油は原油から得られる燃料全般を指し、その中に灯油が含まれているのです。

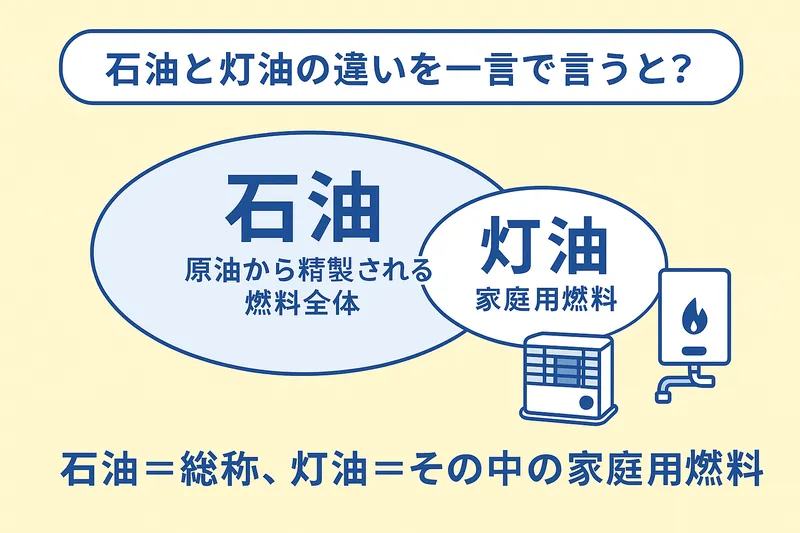

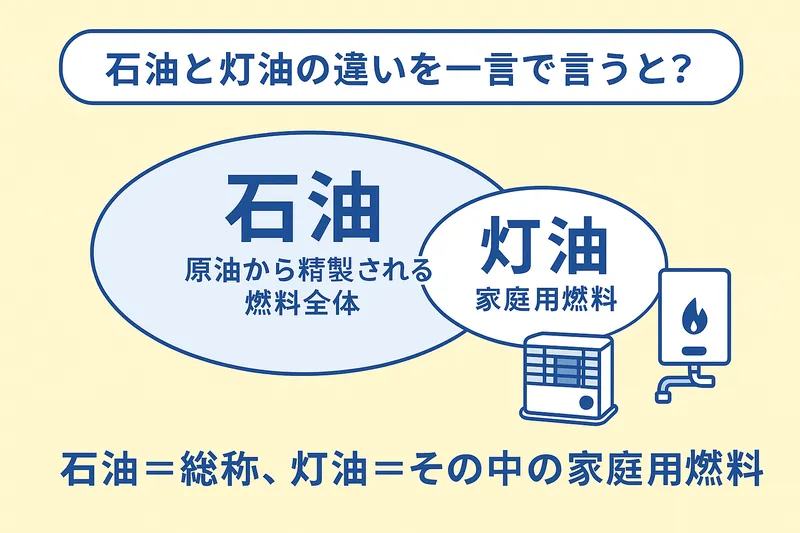

石油と灯油の違いを一言で言うと?

「石油」は原油から精製されるエネルギー全体を指す言葉で、その中に「灯油」が含まれています。

つまり、石油は“総称”、灯油はその中の一種という関係です。

灯油は家庭の暖房や給湯などに使われる身近な燃料で、安全性と扱いやすさを重視した製品。

一方、石油にはガソリンや軽油、重油なども含まれ、輸送・産業・発電といった幅広い分野を支えています。

このように見ていくと、私たちが日常で使う「灯油」は、エネルギー全体の中でもっとも生活に寄り添った存在だとわかります。

用途の違い|輸送燃料としての石油、暮らしを支える灯油

石油は、原油から分留(ぶんりゅう)されるさまざまな燃料の総称です。

たとえば、軽い成分のガソリンは自動車用燃料、軽油はディーゼル車や発電用、重油は船舶や工業炉などに使われます。

一方で、ちょうどその中間に位置するのが灯油。

燃焼の安定性が高く、においや煤(すす)が少ないため、暖房器具や給湯器、ランタンなど、家庭での利用に適しています。

つまり、「石油と灯油の違い」は、言い換えれば“使われる目的の違い”ともいえるのです。

精製工程の違い|炭化水素の範囲と分留による分類

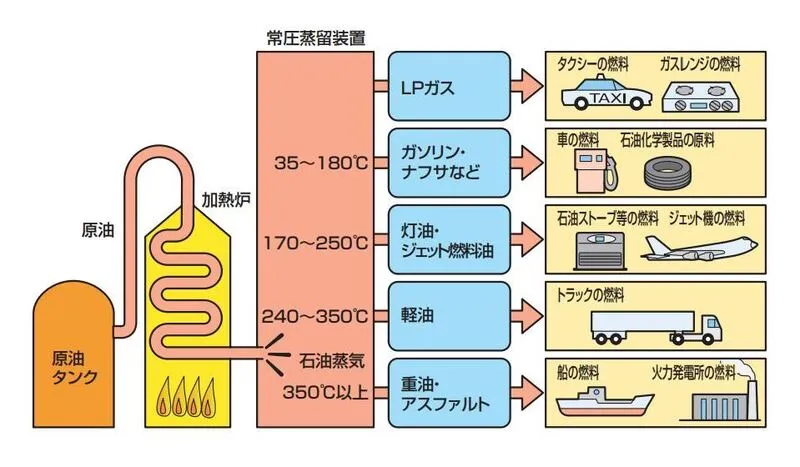

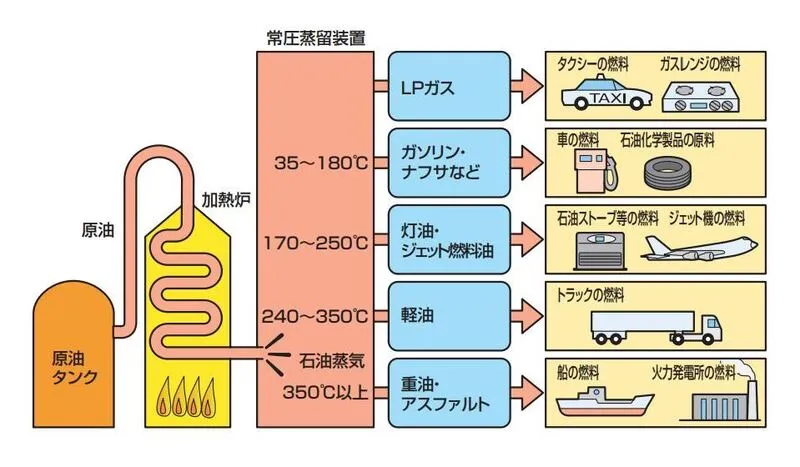

原油を高温で加熱し、沸点の違いによって成分を分ける工程を分留(蒸留)といいます。

これにより、軽い順にガス、ガソリン、ナフサ、灯油、軽油、重油といった製品が得られます。

灯油は炭素数11〜13の炭化水素を主成分とし、燃焼効率が良く、扱いやすい燃料です。

対して「石油」は、このすべての燃料をまとめた総称を指します。

したがって、「石油と灯油の違い」をまとめるなら、

石油はエネルギー全体を指す言葉、灯油はその中の家庭用燃料といえるでしょう。

石油と灯油は、同じもののようでいて役割がまったく違います。

石油はエネルギー全体を支える存在、そして灯油はその中でも暮らしに最も身近な燃料です。

次の章では、その土台となる石油そのものの性質と役割を見ていきましょう。

石油とは? ― 私たちの暮らしを支えるエネルギーの源

石油と聞くと、ガソリンや灯油などを思い浮かべる人が多いかもしれません。

それぞれの違いを理解する前に、まずは石油そのものが何かを知っておきましょう。

石油とは、地下から採れる原油を精製してつくられる燃料の総称です。

ガソリンや軽油、灯油、重油など、私たちの生活や産業を支える多くのエネルギーが、この石油から生まれています。

ここでは、石油からどんな燃料が生まれ、どのように使われているのかを見ていきましょう。

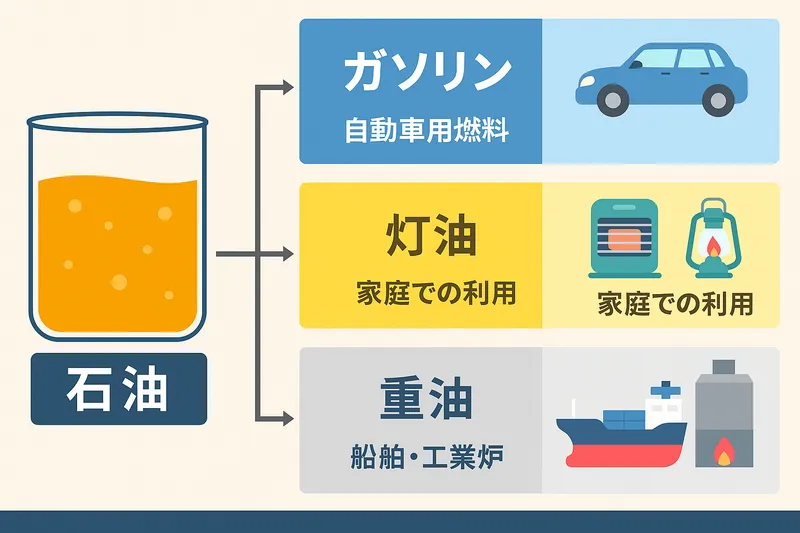

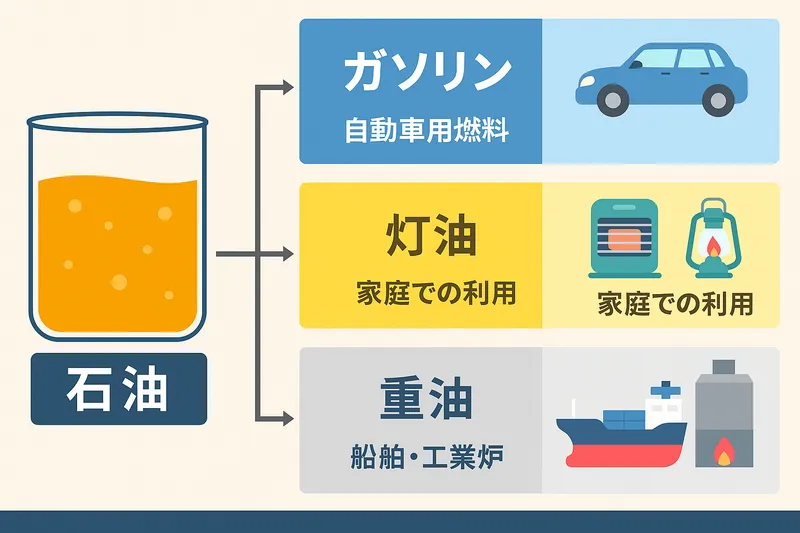

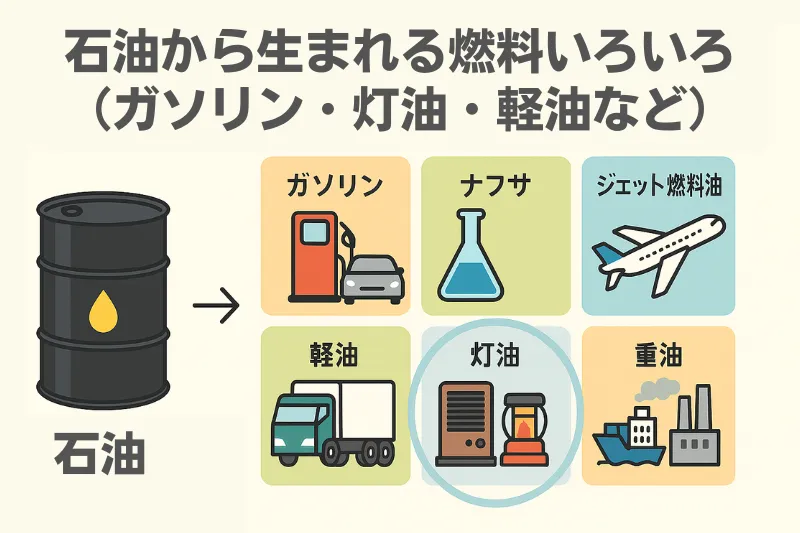

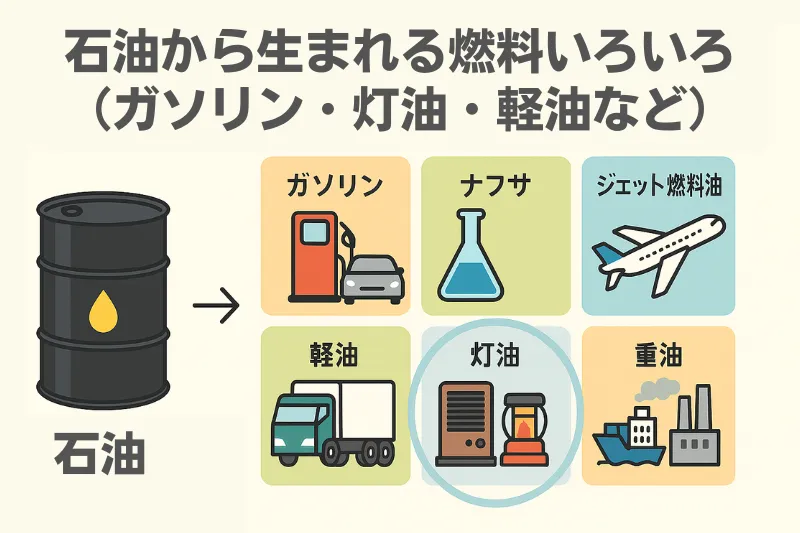

石油から生まれる燃料いろいろ(ガソリン・灯油・軽油など)

石油は、地下深くから掘り出した「原油(crude oil)」を加熱して成分ごとに分けることで得られる燃料です。

この精製によって、性質の異なるさまざまな石油製品が生まれます。

資源エネルギー庁「石油製品需給動態統計調査」によると、代表的な石油製品にはガソリン、ナフサ、ジェット燃料油、灯油、軽油、重油(A重油・B重油・C重油)などがあります。

- ガソリン:自動車やバイクなどの燃料

- 軽油:トラックなどのディーゼル車

- 灯油:ストーブやボイラーなど、暖房・給湯に利用

- 重油:発電所や船舶の燃料

このように、「石油」はエネルギーの大きなグループを指し、その中のひとつが「灯油」です。

つまり、灯油は石油から生まれる“ファミリーの一員”といえます。

品目:ガソリン、ナフサ、ジェット燃料油、灯油、軽油、重油(A重油、B・C重油)、潤滑油、アスファルト、グリース、パラフィン、液化石油ガス(LPG)

出典:経済産業省 資源エネルギー庁[石油製品需給動態統計調査 概要]

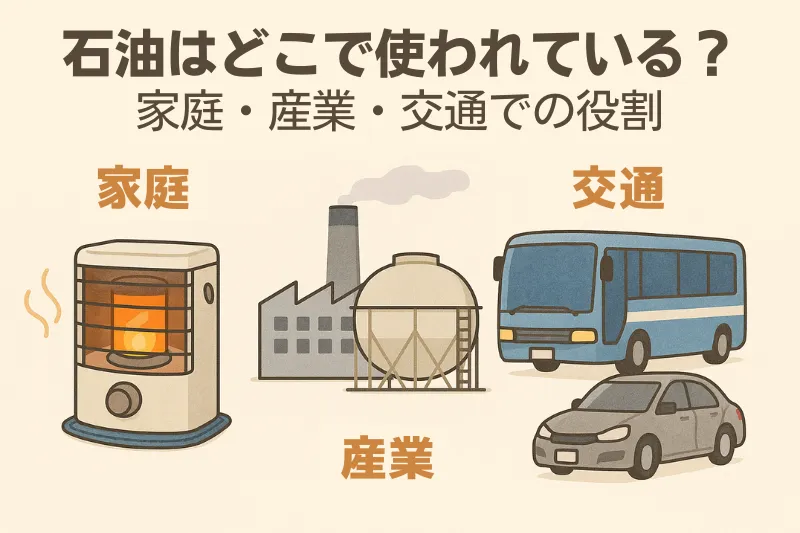

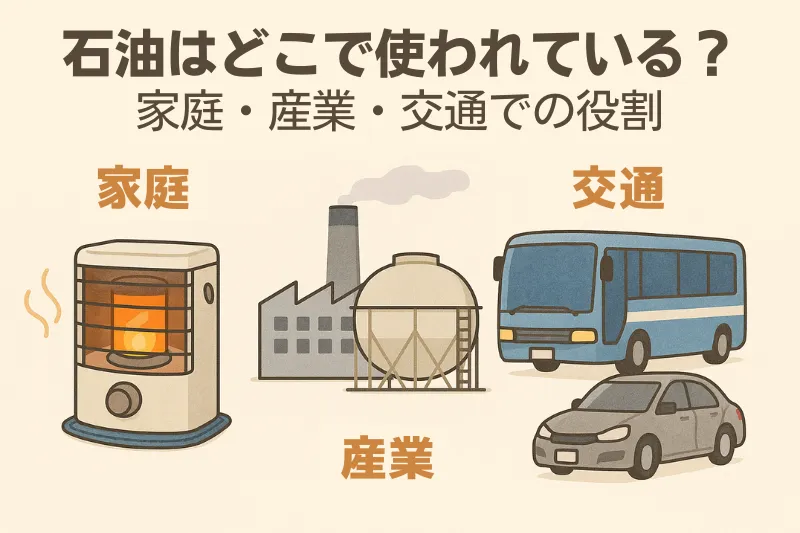

石油はどこで使われている?家庭・産業・交通での役割

資源エネルギー庁『エネルギー白書2023』(第2部 第1章 第3節)によると、2021年度の日本の一次エネルギー供給における石油の割合は36.4%。

いまでも国内エネルギーの約3分の1を石油が支えています(図【第213-1-1】日本の石油供給量の推移)。

1970年代の「オイルショック」をきっかけに、省エネや代替エネルギーの導入が進みました。

それでもなお、石油は日本のエネルギーを支える主役級の存在であり続けています。

家庭では主に暖房や給湯用の灯油が使われ、寒い季節になると需要がぐっと増えます。

一方、産業や運輸分野ではガソリン・軽油・重油が中心的な燃料として活躍しています。

つまり、石油は私たちの生活のあらゆる場面――家でも、工場でも、道路の上でも――欠かせないエネルギーなのです。

日本の一次エネルギー供給における石油供給量は、石油危機を契機とした代替政策や省エネ政策の推進により減少しましたが、1980年代後半には省エネの一巡や原油価格の下落に伴って増加に転じました。1990年代半ば以降は、石油代替エネルギーの進展や自動車の燃費向上などにより再び減少傾向で推移し、2021年度の供給量は熱量ベースで6,735PJとなりました(図【第213-1-1】)。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁『エネルギー白書2023』第2部 第1章 第3節 一次エネルギーの動向(図【第213-1-1】日本の石油供給量の推移)

また、2021年度の一次エネルギー供給に占める石油の割合は約36.4%です。

石油は、生活や産業を動かすエネルギーの出発点です。

車を走らせ、工場を動かし、そして家の中をあたためる力を持っています。

中でも、私たちの暮らしに一番近いのが灯油。

次の章では、この灯油がどんな燃料で、なぜ冬の主役と言われるのかを見ていきましょう。

灯油とは? ― 冬の暮らしを支えるあたたかいエネルギー

石油の中でも、私たちの暮らしに最も身近な存在が灯油です。

冬になると活躍するストーブや給湯器など、家庭のあたたかさを支える燃料として欠かせません。

この灯油は、日本産業規格(JIS K 2203)によって品質や安全性が細かく定められている、れっきとした石油製品のひとつです。

ここでは、そんな灯油の“ルール”と“品質”について、わかりやすく見ていきましょう。

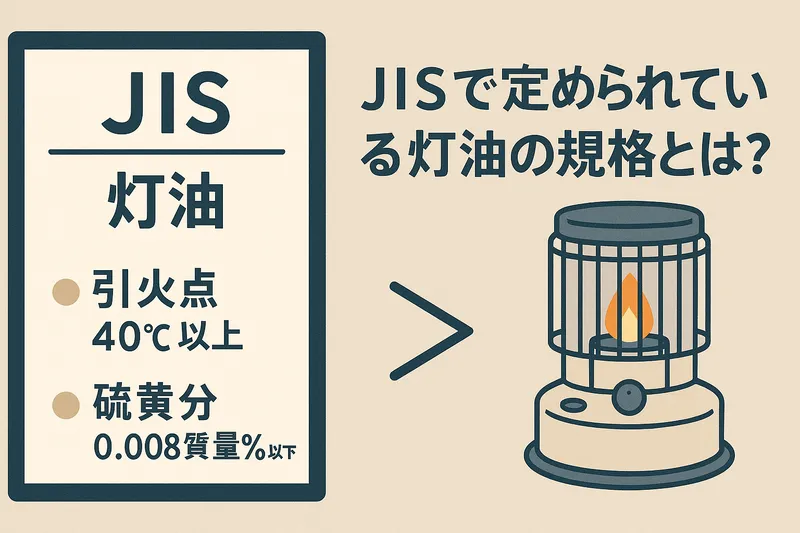

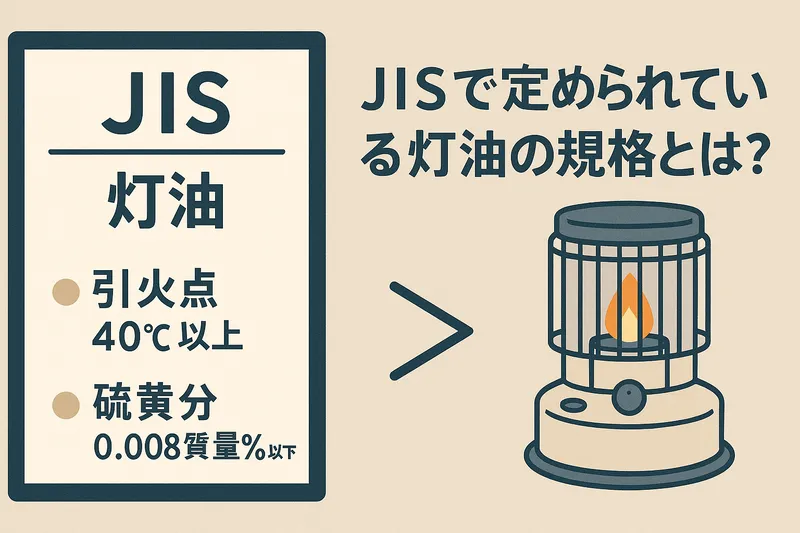

JISで定められている灯油の規格とは?

灯油は、JIS K 2203:2023(日本産業規格)で定義されており、

灯火用・暖房用・厨房用・石油発動機用などに使用される燃料とされています。

この規格では、1号灯油について引火点(火がつく最低温度)は40℃以上、硫黄分は0.008質量%以下と定められています。

これらは、安全性を確保しつつ環境にも配慮した品質を維持するための基準です。

つまり、灯油は石油製品の中でも安全性と安定性のバランスが取れた燃料といえます。

私たちが日常で安心して使えるのは、こうした厳格な規格によって品質が保たれているからです。

豆知識:灯油の独特なにおいは、実は硫黄分による“におい付け”によるものです。これは不純物ではなく、万が一漏れた際にすぐ気づけるようにするための安全対策。完全無臭にすると危険物としての存在に気づきにくくなるため、あえて硫黄成分によってわずかににおいを残しています。

本規格では、灯油の用途、品質、試験方法、表示方法などが詳細に定められており、

出典:日本規格協会「JIS K 2203:2023 灯油」(表2 要求品質より要約)

1号灯油(灯火・暖房・厨房用)については引火点40℃以上・硫黄分0.008質量%以下とされています。

安全に使うための灯油の品質基準(引火点・におい・純度)

灯油は、家庭で安全に使えるように精製され、不純物や硫黄分をできるだけ除去することで、においが少なく、燃焼時に煙やすすが出にくい性質を持っています。

中部経済産業局によると、販売店が取り扱う灯油は、品確法に基づき、JIS(日本産業規格)などの品質基準に適合している必要があり、行政による抜き取り検査などで品質が確認されています。

また、灯油は低温でも固まりにくく、寒冷地でも安定して燃焼できるのが特徴です。北海道や東北などの寒い地域では、今でも多くの家庭で主要な暖房燃料として使われています。

扱いやすく、燃焼も安定してクリーン。

寒い季節に欠かせないエネルギー――それが「灯油」です。

中部経済産業局によると、石油製品(灯油を含む)は「揮発油等の品質の確保等に関する法律(品確法)」に基づき、環境・健康・安全の面から、JISなどの強制規格に適合しない製品の販売は禁止されています。

出典:中部経済産業局「石油製品販売業の概要と手続」

灯油は、安全でクリーン、そして寒い場所でも頼れる冬の定番エネルギーです。

では、なぜこれほどまでに多くの家庭で選ばれ続けているのでしょうか?

次の章で、その3つの理由を見ていきましょう。

暖房用燃料として灯油が選ばれる3つの理由

数ある暖房燃料の中でも、いまなお多くの家庭で選ばれているのが石油暖房です。

「昔ながらの暖房」という印象を持つ人もいますが、灯油(石油)が選ばれ続けているのには、しっかりとした理由があります。

それは、安全性・電源を使わない利便性・そして経済性。

この3つのバランスがとても優れているからです。

ここでは、その理由をひとつずつ見ていきましょう。

【理由①】燃焼性と安全性が高い

灯油は引火点が40℃以上と高く、ガソリンのように簡単には発火しません。

そのため、家庭で扱っても比較的安全で、安心して使える燃料です。

また、燃焼が安定しており、においや煙が少ないのも特徴。部屋全体をムラなく暖めてくれます。

主なポイントは以下のとおりです。

- 寒冷地でも安定して着火可能

- 引火点が高く、取り扱いが安全

- においや煙が少なく、クリーンな燃焼

【理由②】電源を使わずに暖を取れる

停電時でも使えるのが、灯油ストーブの大きな強みです。

特に自然対流式のストーブは電気を一切使わないため、災害時やアウトドアでも大活躍。

電力に依存しない「自立した暖房手段」として、多くの家庭で備えられています。

- キャンプや車中泊でも活躍

- 停電や災害時にも使える

- 電気代ゼロで暖が取れる

【理由③】燃料コストが安い

灯油は、他の燃料に比べてランニングコストが非常に安いのも魅力です。

1リットルあたりの単価が低く、広い部屋を暖めるのにも経済的。

特に寒い地域では、コストと暖房性能のバランスが抜群です。

| 燃料の種類 | おおよそのコスト(1時間あたり) | 特徴 |

|---|---|---|

| 灯油 | 約20〜25円 | 高火力で経済的 |

| 電気(エアコン) | 約30〜40円 | 即暖性が高いが電力依存 |

| ガス | 約35〜45円 | 都市ガス地域で安定供給 |

このように、灯油は安全・便利・経済的の三拍子がそろった、とてもバランスの良い燃料です。

灯油の良さを活かせるおすすめ暖房器具

灯油の特徴を最大限に活かすなら、安全で使いやすい石油ストーブが最適です。

昔ながらのデザインで人気の石油ストーブ!

炎のゆらめきと七色の光が楽しめる石油ストーブ!

最後に、石油・灯油の呼び方の違いで混乱しないよう、次の章では「石油暖房」と「灯油暖房」の違いをQ&A形式でわかりやすく整理していきます。

「石油暖房」と「灯油暖房」の違いをQ&Aで解説

「石油暖房」と「灯油暖房」、名前は似ていますが実は使う燃料や仕組みに明確な違いがあります。

どちらも“石油系燃料”を使う点では同じですが、指している範囲が少し異なるのです。

ここでは、石油と灯油の違いを踏まえながら、それぞれの暖房方式の特徴をQ&A形式でわかりやすく解説します。

「石油暖房」といっても、家庭で使う燃料はほぼ灯油。

つまり、石油=燃料の総称、灯油=家庭で使う代表選手と覚えておけばOKです。

まとめ ― 呼び方ではなく「用途・定義・仕様」で理解しよう

「石油」と「灯油」は、似ているようで意味が異なります。

石油は原油から精製された燃料全体の総称であり、灯油はその中でも家庭用に使いやすく安全性の高い燃料です。

つまり、呼び方の違いよりも大切なのは、どんな目的で使う燃料なのかという点。

ガソリン・軽油・灯油はそれぞれに適した用途があり、性質を理解して使うことで、より安全で効率的にエネルギーを活用できます。

冬の暖房から車の燃料、工業用途まで――石油は私たちの暮らしを支えるエネルギーの要。

そして、その中で最も身近でやさしい存在が灯油なのです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

▼関連記事▼

「石油ストーブと灯油ストーブの違い」を詳しく知りたい方はこちら!

おすすめの石油ストーブを知りたい方は、こちらの記事も要チェック!

「おすすめの一酸化炭素チェッカー」について詳しく知りたい方はこちら

コメント