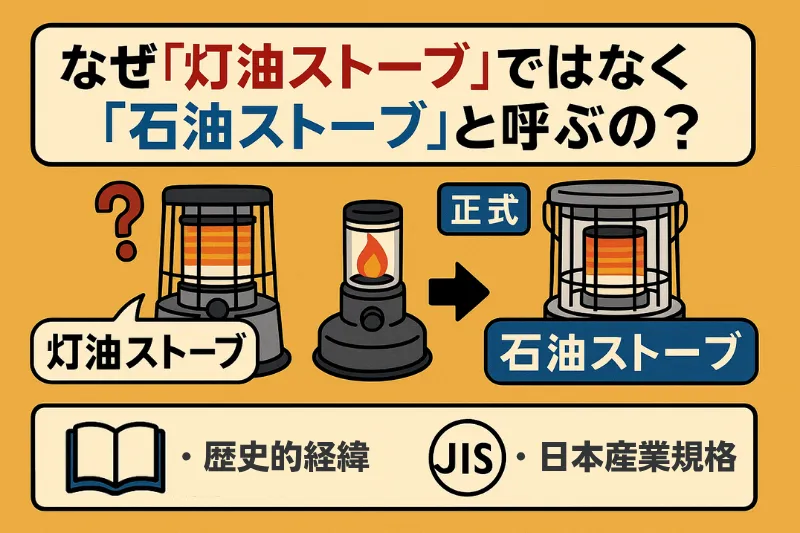

【徹底比較】石油ストーブと灯油ストーブの違いは?結論は“呼び方”だけ!

寒い季節になると活躍する「石油ストーブ」や「灯油ストーブ」。

でもこの2つ、いったい何が違うのでしょうか?

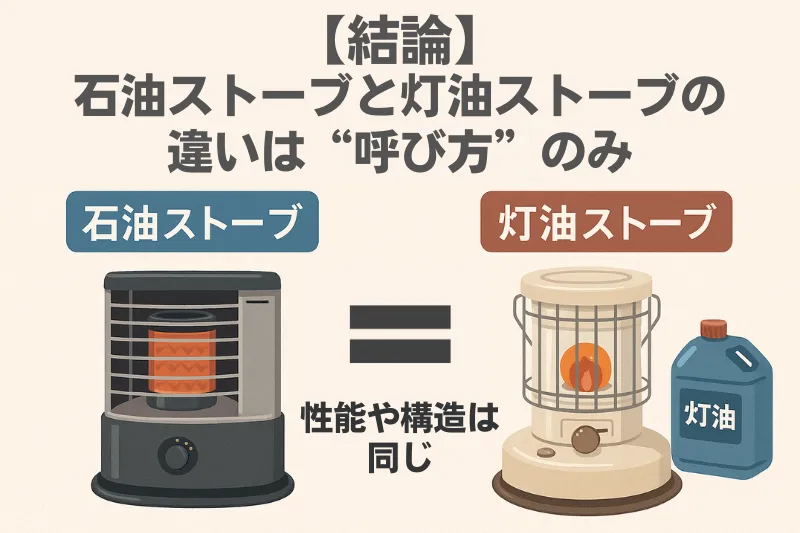

結論から言うと、石油ストーブと灯油ストーブは“同じもの”です。

呼び方に違いがあるだけで、使う燃料も仕組みも同じ。

とはいえ、「なぜ呼び方が違うの?」「どっちを選べばいい?」と疑問に思う人も多いはず。

この記事では、その違いをわかりやすく整理しながら、燃料・安全性・コスト・選び方まで解説します。

先に結論|石油ストーブと灯油ストーブの違いは“呼び方”のみ

「石油ストーブ」と「灯油ストーブ」、同じように聞こえるけれど、実は違うもの?と思う人も多いはず。

しかし結論から言えば――両者に性能や構造の違いは一切なく、“呼び方”が異なるだけなんです。

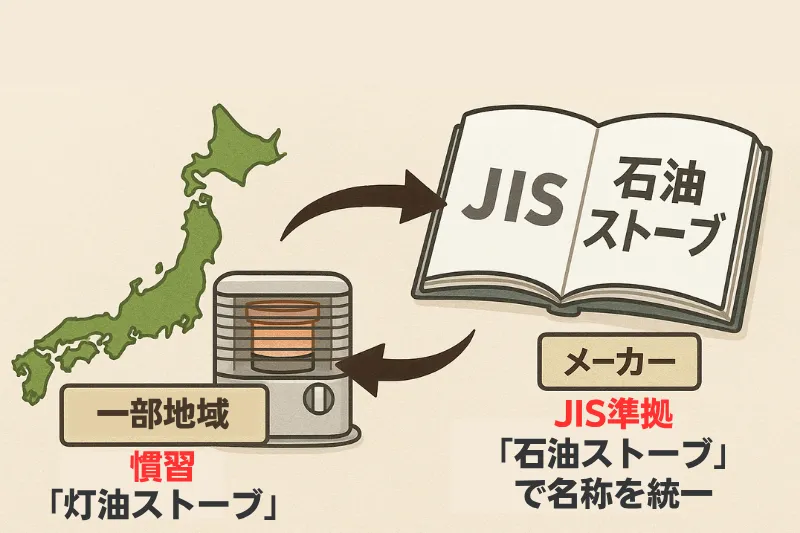

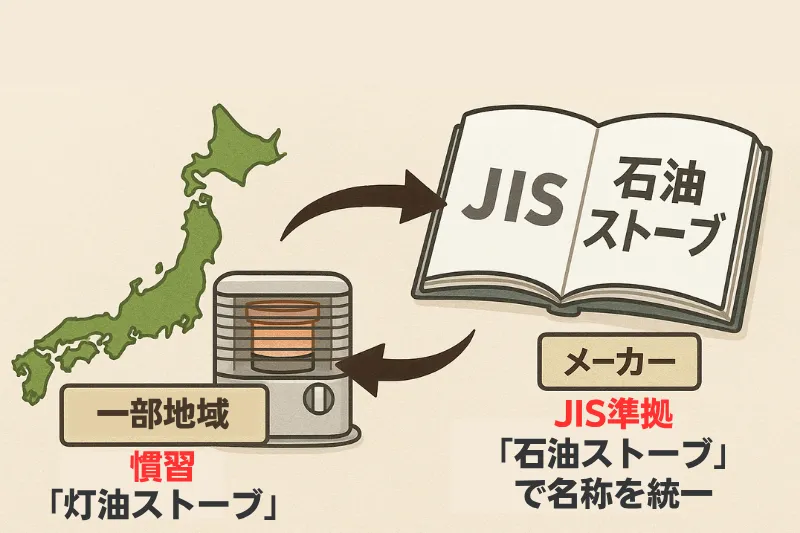

メーカーは、JIS規格で正式に定められているため、「石油ストーブ」という名称で統一している場合がほとんどです。

一方で、日常では燃料名から「灯油ストーブ」と呼ばれることもあり、どちらも同じものを指しています。

ショウ

ショウまずは、その“名称の違い”の真相をわかりやすく整理していきましょう。

呼び方が異なるだけで構造・燃料は同じ

「石油ストーブ」と「灯油ストーブ」は、どちらも燃料に灯油を使用する暖房器具です。

つまり、構造・性能・燃焼方式に違いはなく、呼び方だけが異なります。

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| 石油ストーブ | 石油系燃料(主に灯油)を燃焼させる暖房器具の総称。正式名称としてJIS規格で定義されており、ファンヒーターやしん式など複数方式を含む。 |

| 灯油ストーブ | 燃料に「灯油」を使う点を強調した呼び方。日常会話や一部地域で使われる慣用表現で、正式な分類上の違いはない。 |

「石油ストーブ」と「灯油ストーブ」は、呼び方が違うだけで、どちらも同じ仕組みと燃料を使う暖房器具です。

つまり、どちらの名称を使っても意味は同じと考えて問題ありません。

メーカー・地域で呼び方が異なる理由

正式には、日本産業標準調査会(JISC)が定めるJIS規格において、

家庭用燃焼機器は以下のように分類されています:

- JIS S 2031: 密閉式石油ストーブ(しん式・対流型など)

- JIS S 2036: 強制通気形開放式石油ストーブ(石油ファンヒーター)

- JIS S 2039: 半密閉式石油ストーブ(業務・特殊用途向け)

これらの規格では、すべて「石油ストーブ」として定義されています。

そのため、トヨトミ・コロナ・ダイニチなど主要メーカーはこの基準に準拠し、「石油ストーブ」という名称を統一して使用しています。

一方、一般消費者の間では、燃料である灯油を意識して「灯油ストーブ」と呼ぶ慣習が一部地域で定着しています。

これは誤りではなく、あくまで日常的な表現の違いにすぎません。

JIS S 2031:2017 密閉式石油ストーブ /

出典:日本産業標準調査会(JISC)

JIS S 2036:2017 強制通気形開放式石油ストーブ /

JIS S 2039:2017 半密閉式石油ストーブ

つまり、JIS(日本産業規格)上では「石油ストーブ」が正式名称。

「灯油ストーブ」という呼称は、あくまでユーザー視点の言葉です。

では次に、なぜ「石油ストーブ」という呼び方が定着したのか、見ていきましょう。

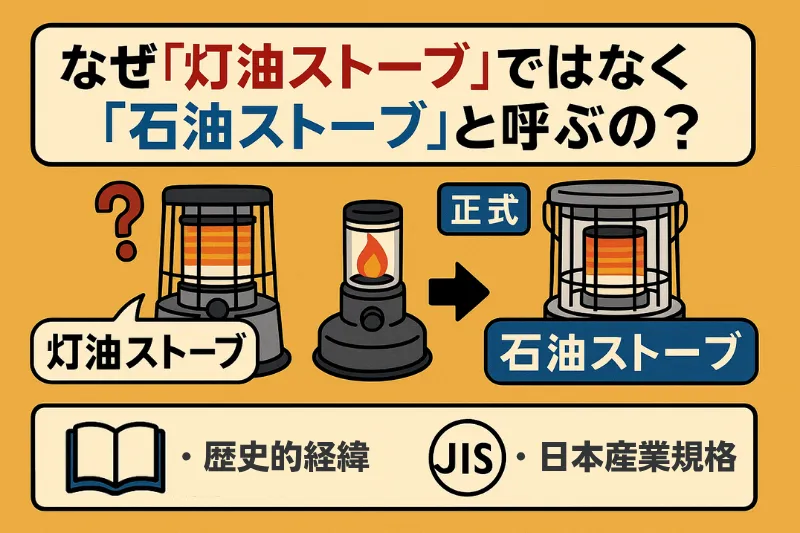

なぜ“灯油ストーブ”ではなく“石油ストーブ”と呼ぶの?

燃料が灯油だから「灯油ストーブでしょ?」と思う方もいるかもしれませんが、実は正式な呼び名は「石油ストーブ」。

これは、日本の工業規格(JIS)での定義や、製品が誕生した歴史的な経緯に由来しているんです。

では、その理由を詳しく見ていきましょう。

JIS(日本産業規格)での正式名称

JIS(日本産業規格)では、灯油を燃料とする暖房器具を「石油ストーブ」と定義しています。 つまり「石油ストーブ」は灯油を使うストーブの正式名称であり、メーカーもこの表記を採用しています。

| 用語 | 定義 |

|---|---|

| 石油ストーブ | JISで定められた正式名称。燃料は主に灯油。 |

| 灯油ストーブ | 日常的な呼び方。正式な規格名ではない。 |

このため、製品カタログや販売ページでは「石油ストーブ」という表記が一般的です。

歴史的背景と慣用表現

もともと「石油ストーブ」は、石油由来の燃料全般(ガソリンや灯油など)を使うストーブの総称でした。 昔はガソリンや重油を使うストーブもあったため、「石油」という言葉が広く使われていたのです。

- 明治〜大正時代:石炭ストーブから石油燃料へ転換

- 灯油が普及し、「石油=灯油」という認識に変化

- 現在では家庭用燃料=灯油のため、「石油ストーブ」が定着

つまり、「灯油ストーブ」という言葉は間違いではありませんが、長い歴史の中で“石油”の方が定着したというわけです。

このように、「石油ストーブ」という言葉には正式名称と歴史的背景の両方が関係しています。

次の章では、そんな石油ストーブ(=灯油ストーブ)にどんな種類があるのかを見ていきましょう。

灯油を使う暖房器具の種類と特徴

「石油ストーブ」と一口に言っても、灯油を燃料に使う暖房器具にはいくつかのタイプがあります。

家庭用では「石油ファンヒーター」も広く使われていますが、構造や暖まり方にははっきりとした違いがあるんです。

ここでは、それぞれの特徴を整理していきましょう。 ちなみに豆知識として、石油ファンヒーターの規格は「強制通気形開放式石油ストーブ(JIS S2036)」に分類されます。 つまり、ファンヒーターも正式には「石油ストーブの一種」として扱われているんです。

石油ストーブと石油ファンヒーターの違い

どちらも灯油を使いますが、暖め方と使用シーンに違いがあります。

- 石油ストーブ:電気を使わず、炎の「輻射熱」で周囲をじんわり暖める。

- 石油ファンヒーター:電力で温風を送り、部屋全体をすばやく暖める。

停電時や屋外では石油ストーブのほうが頼もしく、日常のリビングでは即暖性の高いファンヒーターが便利です。

| 項目 | 石油ストーブ | 石油ファンヒーター |

|---|---|---|

| 電源 | 不要(電気なしで使用可能) | 必要(AC電源) |

| 暖め方 | 輻射熱・対流 | 温風(ファンによる送風) |

| 特徴 | 停電・屋外・災害時にも使える | 即暖性が高く、家庭向け |

対流型と反射型の違い

石油ストーブには、「対流型」と「反射型」という2種類の構造があります。 どちらも灯油を燃料としますが、暖まり方や設置場所が異なります。

- 対流型:炎が中心にあり、360度全方向に熱を放射。部屋全体をじんわり暖めたいときに最適。

- 反射型:背面に反射板を配置し、前方を集中して暖める。壁際やワンルームに向く。

部屋の広さや用途に合わせて選ぶことで、暖房効率や快適さがぐんと変わります。

このように、灯油を使う暖房器具にはそれぞれの特性があります。 次の章では、燃料・におい・安全性の基本知識を整理しながら、実際の使い勝手や注意点を見ていきましょう。

燃料・におい・安全性の基本知識

石油ストーブを使ううえで欠かせないのが、燃料・におい・安全性に関する理解です。

「燃料はどんな成分?」「においを抑えるコツは?」「安全装置はどんな仕組み?」など、 日常でよくある疑問を整理しておくと、安心してストーブを使えます。

燃料「灯油」は石油の一種

石油ストーブの燃料である灯油は、原油から精製される石油製品のひとつです。 ガソリンや軽油と同じ仲間で、JIS規格では「白灯油(JIS K2203)」として定められています。

- 引火点が高く、安全性が高い(約40〜60℃)

- 家庭用ストーブ・給湯器など、幅広く利用されている

- 純度が高いほどにおいが少なく、燃焼も安定

つまり「灯油」は、石油の中でも家庭用に最も安全で扱いやすい燃料なんです。

▼関連記事▼

「石油と灯油の定義の違い」についてもっと詳しく知りたい方はこちら

においと換気のポイント

石油ストーブを使うときに気になるのが燃焼時のにおい。 これは、点火・消火時に一時的に未燃ガスが出るためです。 完全燃焼が保たれていれば、においはほとんど感じません。

- 換気は1〜2時間に1回、窓を少し開けて酸素を補給

- 高品質の灯油(新しいもの)を使用

- 点火・消火時はできるだけ近くにいない

最近のモデルはにおいカットバーナーや触媒燃焼システムを搭載しており、 昔に比べてにおいが大幅に軽減されています。

安全対策を徹底したい方は、換気プラス、一酸化炭素チェッカーの併用もおすすめです。

▼関連記事▼

「おすすめの一酸化炭素チェッカー」について詳しく知りたい方はこちら

メンテナンスと安全装置

安全に長く使うためには、定期的なメンテナンスと安全機能の理解が欠かせません。

| 安全装置 | 機能の概要 |

|---|---|

| 対震自動消火装置 | 地震などで揺れると自動で火が消える |

| 転倒OFFスイッチ | 本体が傾いたときに自動で消火 |

| 過熱防止装置 | 温度が異常上昇した際に運転を停止 |

| チャイルドロック | 小さな子どもの誤操作を防止 |

シーズン前には燃焼筒やタンクの掃除を行い、灯油の入れっぱなし保管は避けるのが基本です。

こうした基本を知っておくことで、石油ストーブをより安全に・快適に使えます。 次の章では、人気ブランドを中心に主要メーカーと選び方のポイントを見ていきましょう。

主要メーカーと選び方のポイント

石油ストーブと一口に言っても、メーカーごとに強みや特徴はさまざまです。 デザイン性・燃焼性能・安全性など、どこを重視するかで選び方も変わります。

ここでは、特に人気の高いトヨトミ・コロナ・ダイニチ・アラジン・フジカの5ブランドを比較しながら、選び方のポイントを紹介します。

トヨトミ|日本製ならではの信頼感と美しい炎

トヨトミは国内生産にこだわる老舗メーカーで、しん式ストーブからレインボーストーブまで幅広く展開。 「七色の炎」でおなじみのレインボーシリーズは、視覚的な癒しと優れた暖房性能でキャンパーにも人気です。

- 燃焼の安定性が高く、消臭性能も優秀

- 停電時でも使える電源不要モデルが豊富

- 全製品が日本国内生産

コロナ|定番ブランドの安心感と豊富なラインナップ

コロナは家庭用ストーブの定番ブランド。ファンヒーターから対流型まで製品ラインが充実しており、 「コスパ重視で信頼できるストーブを選びたい」人に最適です。

- 業界トップクラスのシェアとサポート網

- 温風タイプ・対流タイプどちらも選べる

- 価格帯が幅広く、初心者にもおすすめ

ダイニチ|圧倒的な暖房スピードを誇るファンヒーターの王道

ダイニチは石油ファンヒーターの代名詞的メーカー。点火スピード・温風出力ともにトップクラスで、 寒い朝でもすぐに部屋を暖めたい人にぴったりです。

- 点火時間わずか40秒の「秒速点火」機能

- 温度ムラが少なく、部屋全体を均一に暖房

- エコ運転・消臭制御など省エネ性能も充実

アラジン|クラシックデザイン×青い炎が魅力

英国発のブランドをルーツに持つアラジンは、レトロデザインと美しい青い炎が特徴。 代表モデルの「ブルーフレームヒーター」は、インテリアとしても映えるおしゃれなストーブです。

- 青い炎による高効率燃焼とやさしい暖かさ

- デザイン性と実用性を両立

- 海外ユーザーにも人気のロングセラーモデル

フジカ|キャンパーに愛される携帯型ストーブの代名詞

フジカは、アウトドアや災害時にも頼れる国産ストーブとして知られています。 特に「フジカ・ハイペット」は携帯性・安全性・燃焼効率の三拍子がそろった名機です。

- 電源不要でキャンプや車中泊にも最適

- 燃焼効率が高く、灯油の消費が少ない

- タンク一体型で倒れにくく安全性が高い

メーカーごとの個性を知ることで、自分の使い方に合った一台が見つかります。 もっとたくさんの石油ストーブを比較して決めたい方は、下記の関連記事を読んでみてください。

▼関連記事▼

「おすすめの石油ストーブ」について詳しく知りたい方はこちら

次の章では、家庭用・倉庫・キャンプなど用途別のおすすめモデルを紹介していきましょう。

シーン別おすすめ(家庭・倉庫・キャンプ・防災)

石油ストーブは、使う場所や目的によって最適なタイプが異なります。 「家庭用」「倉庫・ガレージ」「災害時」「キャンプ」など、環境に合ったモデルを選ぶことで、快適さも安全性も大きく変わります。

ここでは、利用シーン別におすすめの特徴と選び方を整理してみましょう。

家庭用:速暖・安全・におい対策重視

家庭用では、素早く部屋を暖められることと、安全性の高さがポイント。 小さなお子さんやペットがいる家庭では、転倒消火装置やチャイルドロック搭載モデルを選ぶと安心です。

- においカット機能や自動消火機能付きモデルがおすすめ

- ダイニチやコロナのファンヒーターは速暖性能が高い

- リビング用には10畳〜15畳対応モデルが目安

快温・速暖・消臭で選ぶならダイニチの石油ファンヒーター!

倉庫・ガレージ:高出力タイプを

広い空間を暖めるには、火力の強い業務用・大型モデルが最適。 トヨトミやコロナの対流型ストーブは放射範囲が広く、空気の流れで室内をムラなく暖めます。

- 大型の対流型(7〜10kWクラス)がおすすめ

- 燃料タンク容量が大きいほど長時間運転が可能

- 壁際なら反射型、中央なら対流型が効率的

デザイン◎ × 日本製で安心のトヨトミ石油ストーブ!

災害備蓄・停電対策に

停電時や非常時には、電源を使わずに暖をとれる石油ストーブがとても頼りになります。

燃料さえあればすぐに使えるしん式ストーブや、持ち運びに便利な小型対流式モデルなどは、 防災用ストーブとしても高く評価されている定番アイテムです。

- 電気不要の自然対流タイプがベスト

- 給油口が大きいモデルは素早く補給できる

- PASECO(パセコ)やフジカのコンパクトモデルが人気

小型ボディで気軽に持ち運び可能な人気モデル!

キャンプでの使用は?

キャンプでは、携帯性・安全性・におい対策の3点がカギ。 アウトドアでの使用を前提にした「フジカ・ハイペット」や「トヨトミ・GEAR MISSIONシリーズ」などは、テント内外どちらでも快適に使える人気モデルです。

- 倒れにくい重心設計+自動消火機構が安心

- 燃焼窓から見える炎が“癒しの灯り”にも

- 使用時は必ず換気を行い、一酸化炭素チェッカーも併用

アウトドア好きに人気!トヨトミ「GEAR MISSION」シリーズ

テント内で使うと一酸化炭素中毒の危険があるため、必ず換気・COチェッカー併用が必要です。

▼関連記事▼

「おすすめの一酸化炭素チェッカー」について詳しく知りたい方はこちら

まとめ|【答え】石油ストーブ=灯油ストーブ

石油ストーブと灯油ストーブの違いは、呼び方だけ。

どちらも燃料は灯油で、性能や使い勝手はまったく同じです。

ただし、選ぶ際は以下のポイントを意識しましょう。

- 使用環境(室内・倉庫・キャンプ)

- 出力・暖房範囲

- 安全機能(転倒時自動消火・不完全燃焼防止)

- 給油のしやすさ・におい対策

- デザイン・サイズ・価格

寒い季節の心強い味方。

石油ストーブ(灯油ストーブ)は、“炎のぬくもり”で冬の暮らしを豊かにしてくれます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

▼関連記事▼

「おすすめの石油ストーブ」について詳しく知りたい方はこちら

「おすすめの一酸化炭素チェッカー」について詳しく知りたい方はこちら

「石油と灯油の定義の違い」についてもっと詳しく知りたい方はこちら

コメント