【完全解説】二次燃焼とは?仕組み・原理を初心者向けにやさしく解説|焚き火台と薪ストーブの基礎知識

キャンプで注目される「二次燃焼」。煙が少なく、美しく力強い炎を楽しめるのが魅力ですが、その仕組みを正しく理解している方は意外と少ないものです。

最近では二次燃焼タイプの焚き火台や薪ストーブも人気を集め、「快適に焚き火を楽しめる」と話題です。

本記事では、初心者向けに二次燃焼の基本をやさしく解説。仕組みや原理、メリット・デメリット、自作の注意点まで、キャンプをもっと快適に楽しむための基礎知識をまとめました。

ショウ

ショウこれを読めば、あなたの焚き火時間がもっと快適で楽しいものになるでしょう。

要約:二次燃焼の結論

ズバリ結論からお伝えします。

二次燃焼とは、一次燃焼で発生した煙や可燃性ガスをもう一度燃やし、燃焼効率を高める現象です。この仕組みにより、煙や臭いを大幅に抑えながら、薪のエネルギーをムダなく活用できます。

キャンプで人気の二次燃焼焚き火台や薪ストーブでは、きれいな炎と心地よい暖かさを得られるのが大きな魅力。寒い季節の快適さや、焚き火料理の楽しさもぐっと広がります。

結論として、「二次燃焼」は煙の少ない焚き火を楽しみたい人・効率的に薪を使いたい人にとって理想的な仕組みです。

ここでは二次燃焼の結論をシンプルにまとめました。

でも「二次燃焼って具体的にどういう現象なの?」と気になる方も多いはず。

次の章では、一次燃焼との違いを整理しながら、二次燃焼の定義や基本の流れをわかりやすく解説していきます。

理解しておくと、焚き火や薪ストーブの時間がもっと特別になりますよ!次は“二次燃焼の正体”をのぞいてみましょう。

二次燃焼とは(定義と一次燃焼との違い)

「二次燃焼ってよく聞くけれど、実際どういう現象なのか?」

まずは 定義 → 流れ → 仕組みが応用されている製品 の順に整理して、初心者でもイメージしやすい形で解説していきます。

【二次燃焼の定義】煙やガスを“もう一度燃やす”現象とは?

「煙が少なく燃える」「炎がきれい」と言われる二次燃焼。キャンプや薪ストーブで耳にすることが増えましたが、実際にはどんな現象なのでしょうか。ここで改めて、シンプルに定義を整理してみましょう。

二次燃焼とは、一次燃焼で発生した未燃焼ガス(煙・可燃性蒸気)を、予熱した二次空気と高温域で再点火・再燃焼させる現象です。結果として煙・臭い・ススが減り、熱効率が上がるため、同じ薪量でもより暖かく安定した炎を得られます。

つまり、煙を“もう一度燃やす”ことで、焚き火や薪ストーブは効率的で快適な燃焼を実現できるのです。

では、この二次燃焼はどんな流れで起こるのか?次で見ていきましょう。

一次燃焼から二次燃焼への流れ

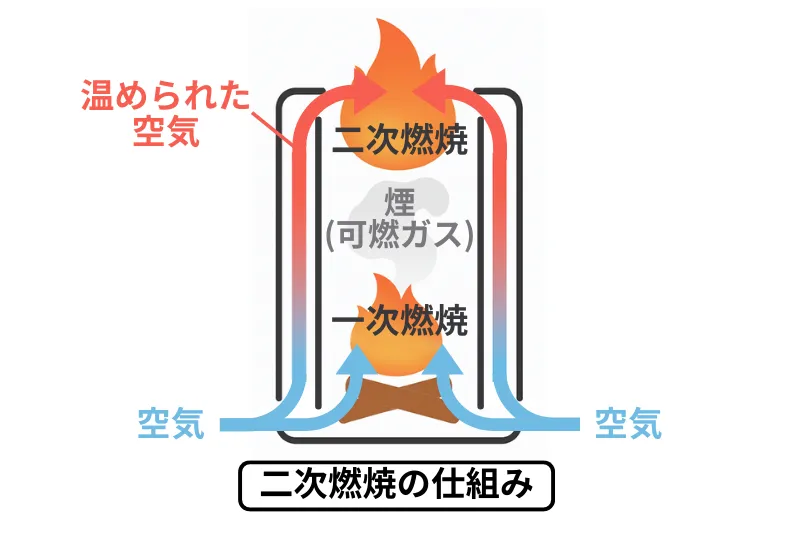

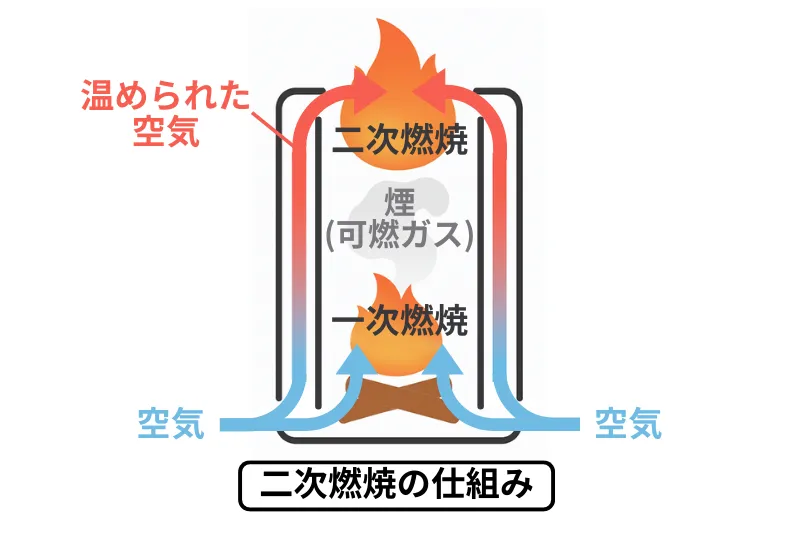

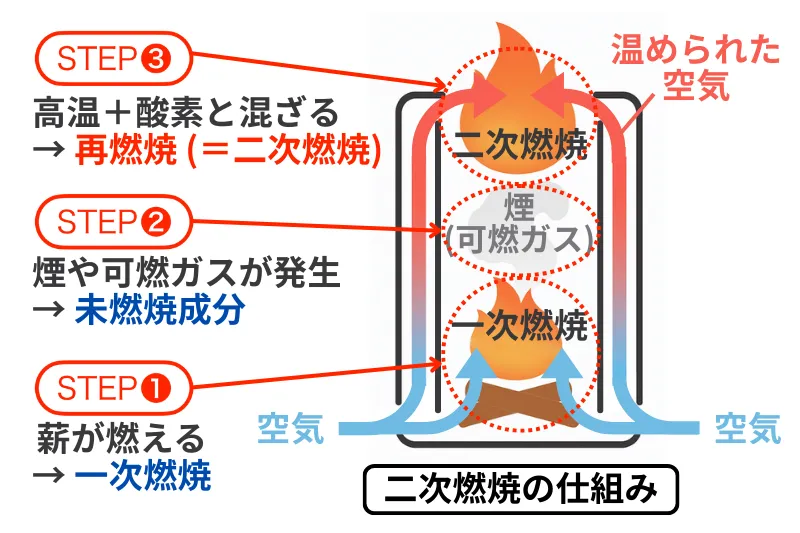

焚き火や薪ストーブでは、まず薪の表面が燃えて 一次燃焼 が起こります。このとき木材の水分や揮発性成分が分解され、煙や可燃性ガスが発生します。

通常の焚き火だと、この煙がそのまま空気中に拡散してしまうため「煙たい・燃え切らない」といった状態になりがちです。

しかし、二次燃焼構造を持つ焚き火台や薪ストーブ では、一次燃焼で生じた煙やガスに 高温と新しい酸素 が加わります。すると煙そのものが炎となって燃え直し、鮮やかで力強い燃焼へと変わるのです。

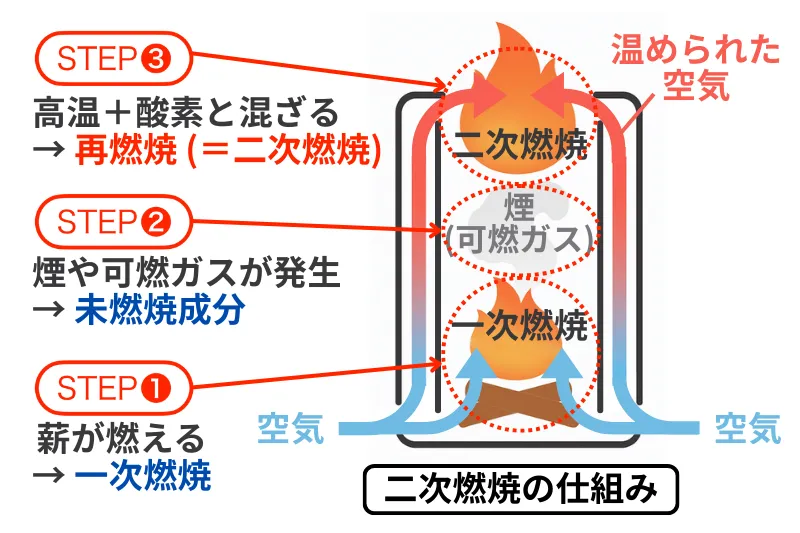

簡単にまとめると、

- 薪が燃える → 一次燃焼

- 煙や可燃ガスが発生 → 未燃焼成分

- 高温+酸素と混ざる → 再燃焼(=二次燃焼)

この「燃え残った煙を炎に変えるプロセス」こそが二次燃焼の最大の特徴。煙が少なく、安定した美しい炎を楽しめる理由もここにあります。

文章だけではイメージが掴みにくい方は、ぜひ映像で確認してみてください。モンベル(mont-bell) が公開している限定動画では、二次燃焼の原理・仕組みが一目でわかります。

二次燃焼を体感できる焚き火台・薪ストーブ

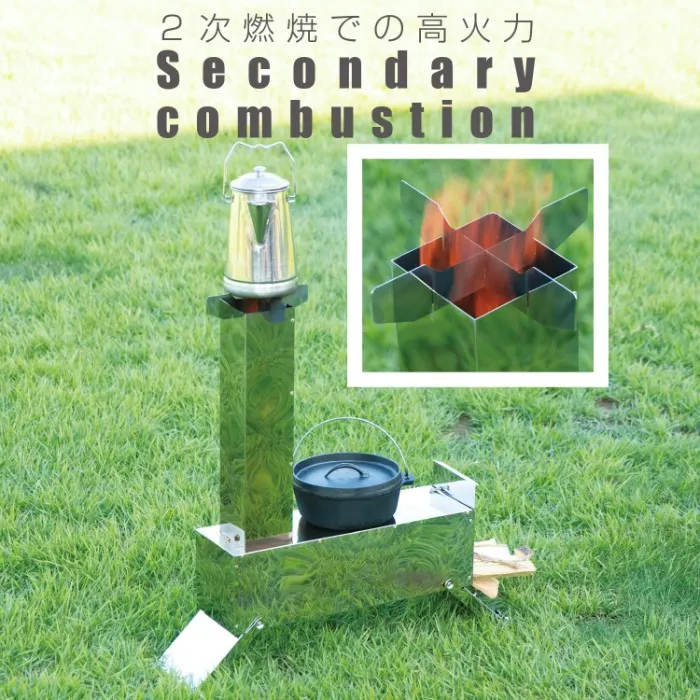

二次燃焼焚き火台:フォールディング ファイヤーピット

二次燃焼の仕組みは、キャンプ用の二次燃焼焚き火台や薪ストーブで実際に体感できます。煙が少なく、美しい炎が楽しめるため、多くのキャンパーから支持を集めています。

さらに、室内用の薪ストーブでも同じ原理が使われており、暖房性能を高めながら排煙をクリーンにする効果があります。ほかにもロケットストーブや焼却炉などにも応用されています。

室内用の薪ストーブの二次燃焼構造はこちら

このように、二次燃焼は焚き火やストーブを「より快適に・より効率的に」してくれる仕組みとして、幅広く使われているのです。

▼関連記事▼

特に最近注目されているのが、炎が渦を巻きながら立ち上る“二次燃焼×トルネード焚き火台”です。詳しくはこちらの記事で解説しています。

次の章では、この現象を支える仕組み――高温・酸素・滞留時間、そして煙突効果による空気の流れについて、わかりやすく解説していきます。

二次燃焼の仕組み(原理・構造・条件)

二次燃焼は「煙をもう一度燃やす現象」ですが、偶然ではなく条件と構造が整って初めて起こる仕組みです。

ここからは、発生に欠かせない 3つの条件 と、それを実現する 焚き火台や薪ストーブの構造上の工夫 を解説します。

必要な3つの条件:高温・酸素・時間

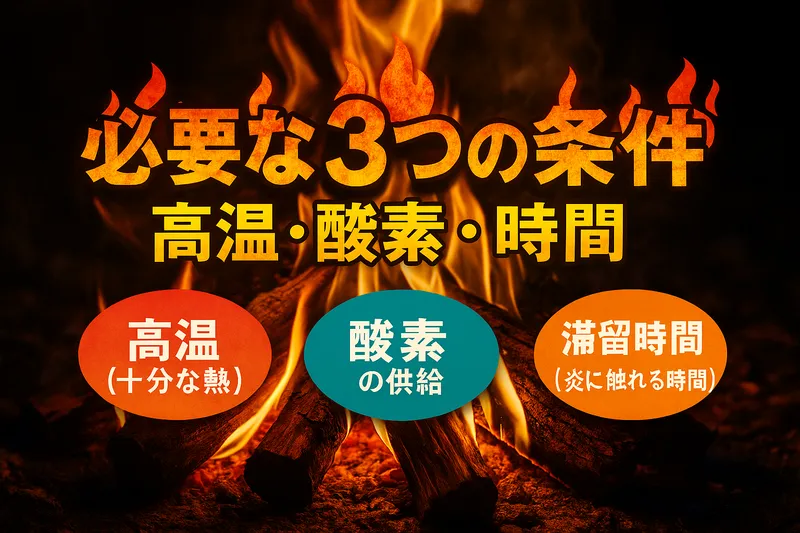

二次燃焼を成立させるには、ただ薪を燃やすだけでは不十分です。煙や可燃ガスを再び炎に変えるために、次の3つの条件がそろう必要があります。

- 高温(十分な熱):煙やガスが燃える温度までしっかり加熱されること。

- 酸素の供給:新しい空気が取り込まれ、燃焼に必要な酸素が常に補われること。

- 滞留時間(炎に触れる時間):煙やガスが炎に接して燃え尽きるだけの時間があること。

この3つがそろうことで、未燃焼ガスが炎に変わり、効率的で美しい燃焼が実現します。

二重壁と空気の通り道の工夫

二次燃焼を可能にしている最大の仕組みが、焚き火台や薪ストーブに採用される 二重壁構造 です。

外側から取り込まれた空気は壁の間を通るうちに熱せられた二次空気へと変化し、上部の小さな穴から炎の中に送り込まれます。これにより、一次燃焼で発生した煙やガスが再燃焼し、力強い炎となるのです。

つまり、「空気を温めて、必要な場所に届ける」工夫こそが、煙を減らし炎を美しく見せるカギになっています。

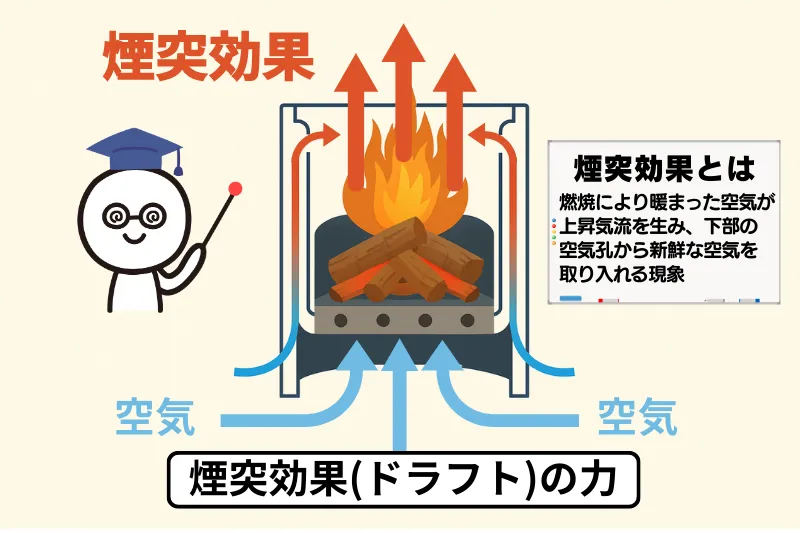

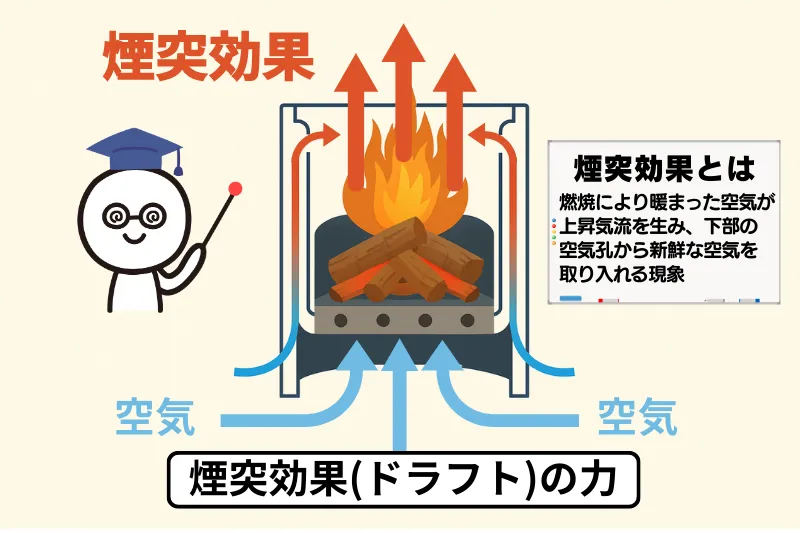

煙突効果(ドラフト)の力

二次燃焼を支えるもうひとつの仕組みが、煙突効果(ドラフト)です。

内部が高温になると、空気が軽くなり上昇気流が発生。これが煙突のような働きをして下から新しい空気を吸い込み、燃焼を力強く持続させます。

ただし、吸気口や二次空気孔が灰で塞がれると、この流れが弱まり煙が増える原因に。安定した燃焼には、空気の通り道を確保することが欠かせません。

煙突効果のイメージが文章だけだと湧かない!という方は、ぜひ映像でチェックしてみてください。モンベル(mont-bell) が公開している動画では、「ドラフト効果」の仕組みが一目でわかります。

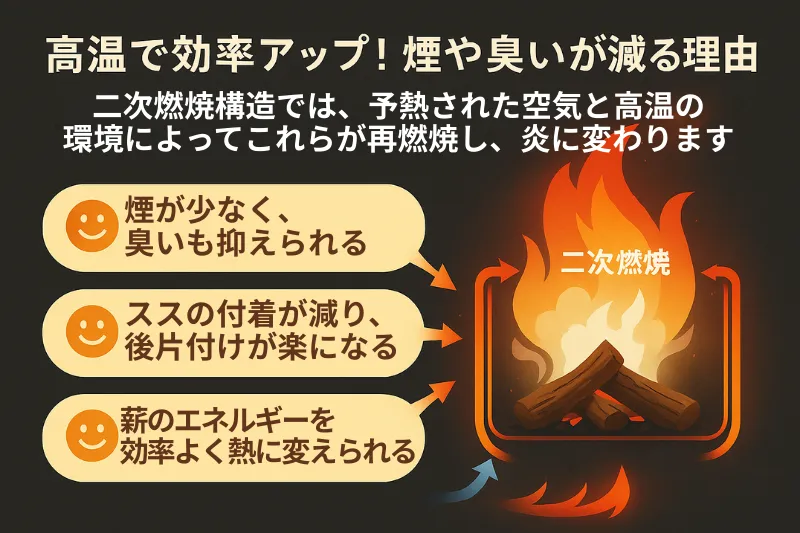

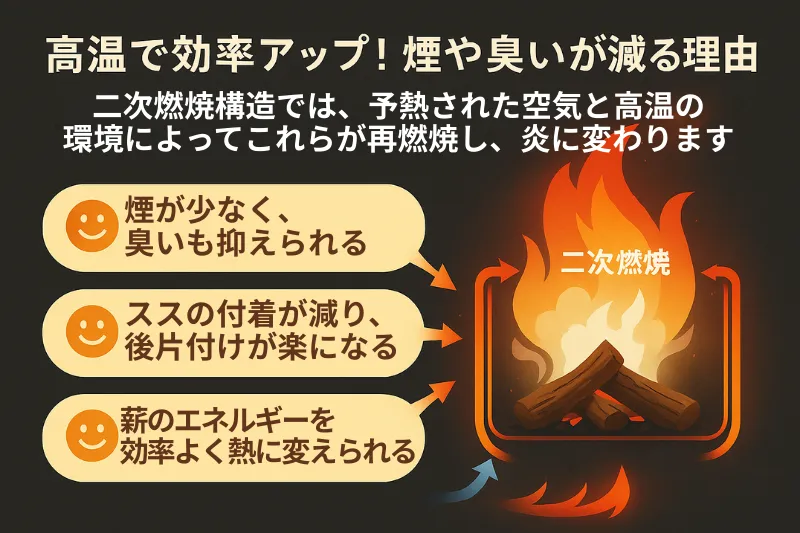

高温で効率アップ!煙や臭いが減る理由

二次燃焼がクリーンな炎と呼ばれるのは、内部温度が十分に高くなるからです。

一次燃焼で出た煙やタール分も、予熱された空気と高温環境によって燃やされ、灰色の煙ではなく炎として燃え尽きます。

その結果、

- 煙が少なく、臭いも抑えられる

- ススの付着が減り、後片付けが楽になる

- 薪のエネルギーを効率よく熱に変えられる

といったメリットが生まれるのです。

つまり「高温を維持できる設計」こそが、二次燃焼の大きな強みと言えるでしょう。

二次燃焼のメリット・デメリット

二次燃焼の焚き火台や薪ストーブには、美しい炎と快適さをもたらす魅力があります。

その一方で、価格や扱いやすさといった注意点もあります。ここではメリット・デメリットの両面を整理してみましょう。

メリット:煙が少なく、炎がきれいで暖かい

二次燃焼の最大の魅力は、なんといっても 煙の少なさと美しい炎。

快適さや暖かさに加え、写真映えする雰囲気づくりにも最適です。

二次燃焼のメリット

- 煙が少ない → においや煙たさを気にせず快適

- 効率的な燃焼 → 同じ薪でも長く暖かい

- 炎が美しい → サイトの雰囲気アップ・写真映え

デメリット:価格や扱いの難しさもある

良いことばかりではなく、二次燃焼モデルには次のような弱点もあります。

二次燃焼のデメリット

- 価格が高め → 二重壁構造など特殊な作りで高価になりやすい

- 重量がある → 丈夫な構造のため、持ち運びに不便な場合も

- 火力調整が難しい → 効率的に燃える分、燃焼スピードを細かくコントロールしにくい

このように二次燃焼は、快適さと美しさを得られる反面、コストや扱いやすさに注意が必要です。

次の章では、構造別の違いと選び方を解説し、自分に合ったモデルを選ぶヒントを紹介します。

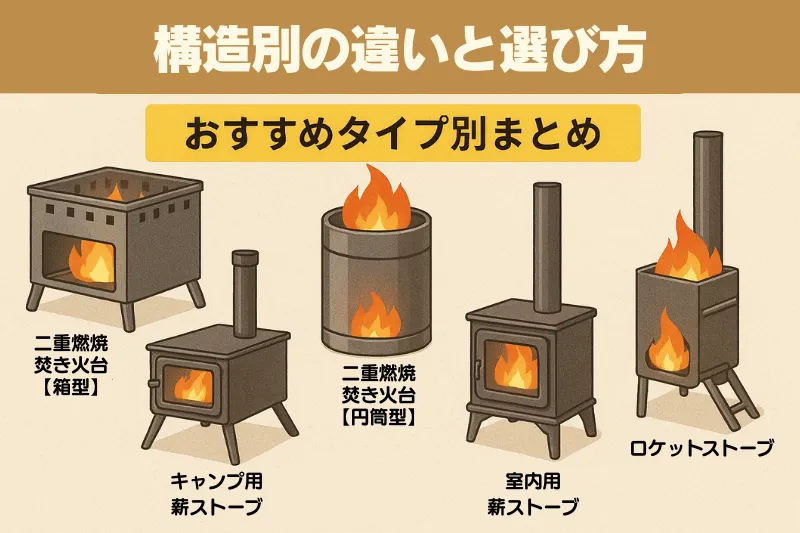

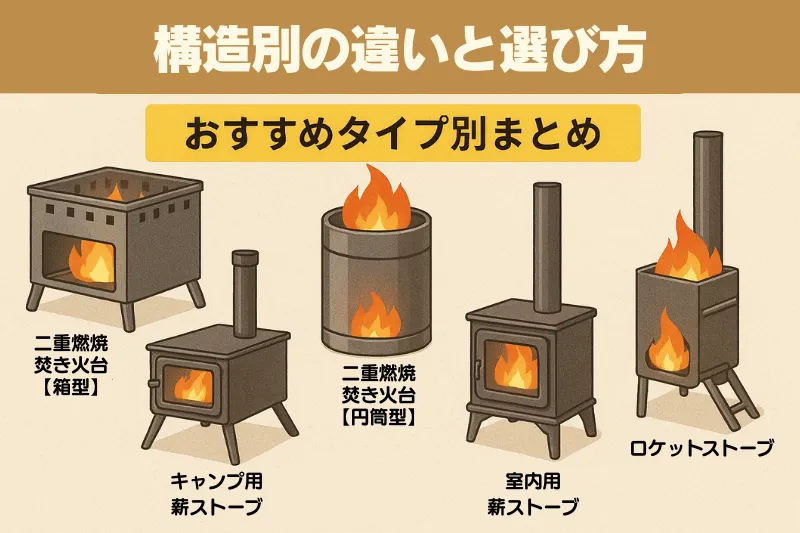

構造別の違いと選び方

二次燃焼を楽しむ焚き火台やストーブには、いくつかの構造タイプがあります。それぞれ形状や使い方に特徴があり、キャンプスタイルや設置場所によって向き不向きが異なります。

ここではタイプ別の特徴を整理し、あなたにぴったりのモデルを選ぶためのポイントをわかりやすくまとめました。

【早見表】おすすめタイプ別まとめ

二次燃焼の仕組みを活かした焚き火台やストーブには、形状や用途ごとにさまざまなタイプがあります。ここでは、それぞれの特徴とおすすめシーンを一覧で整理しました。

| タイプ | 特徴 | おすすめシーン |

|---|---|---|

| 箱型・二重燃焼焚き火台 | 安定感が高く、調理台としても◎ | ファミリーキャンプ、長時間利用 |

| 円筒型・二重燃焼焚き火台 | 炎が集中し、二次燃焼がわかりやすい | ソロキャンプ、雰囲気重視 |

| キャンプ用薪ストーブ | 持ち運びしやすく、暖房+調理も可能 | 冬キャンプ、調理メイン |

| 室内用薪ストーブ | 高い暖房力と排煙対策 | 自宅やログハウス |

| ロケットストーブ | 少量の薪で効率燃焼、調理向き | 簡易調理、エコキャンプ |

自分のキャンプスタイルや設置環境に合わせて選べば、二次燃焼のメリットを最大限に活かせます。まずは気になるタイプからチェックしてみましょう。

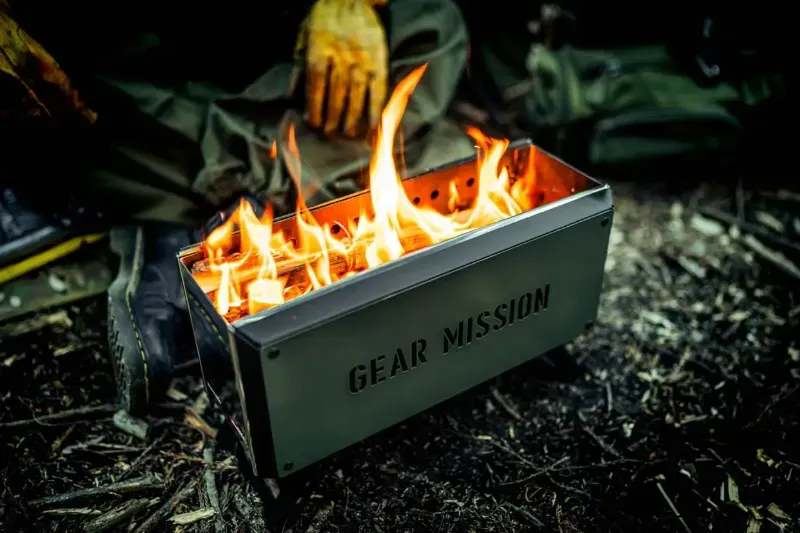

焚き火台(二重壁タイプ)

キャンプで一番人気なのが二重壁構造の焚き火台。軽量かつ扱いやすく、煙が少なくきれいな炎を楽しめます。箱型・円筒型の形状によって使い勝手が変わります。

箱型の二重燃焼焚き火台

箱型は安定感バツグン。薪を多めに入れられるので、ファミリーキャンプやグループでの利用におすすめです。鍋やフライパンを置いての調理がしやすい点も魅力。

円筒型の二重燃焼焚き火台

円筒型は空気の流れがスムーズで、二次燃焼の炎が見やすいのが魅力。見た目もスタイリッシュで、ソロキャンプの雰囲気作りにぴったりです。

薪ストーブ(キャンプ用と室内用の違い)

薪ストーブはキャンプ用と室内用で特徴が分かれます。大きさや設置環境の違いから、選び方のポイントも変わります。

キャンプ用薪ストーブ

コンパクトで持ち運びやすく、暖房と調理を兼用できるのがポイント。冬キャンプの強い味方ですが、設営や煙突の角度調整などに少しコツが必要です。

室内用薪ストーブ

家庭やログハウスに設置するタイプで、高い暖房性能と安全な排煙設計が特徴。導入コストは高めですが、長期的に見れば省エネで快適な暖房器具となります。

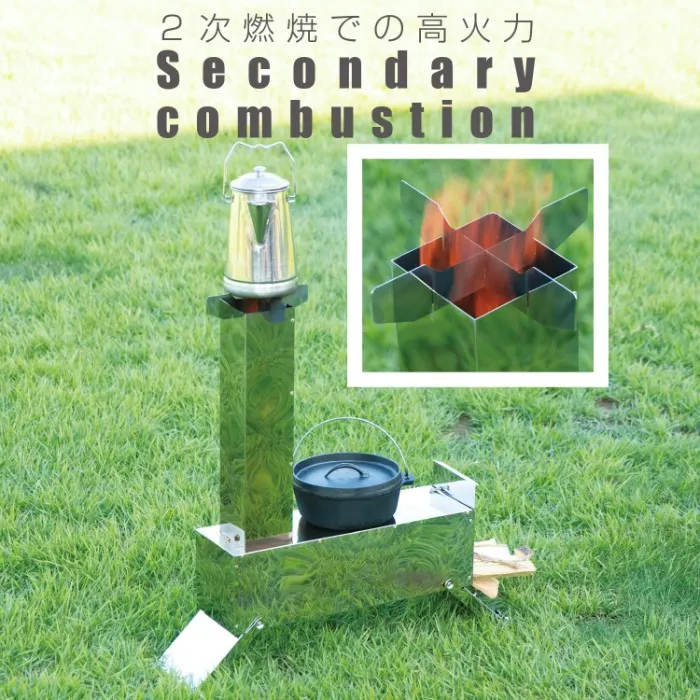

ロケットストーブ

細い枝や少量の薪で効率的に燃焼できる、エコなストーブ。炎が煙突状に立ち上がるため、調理に向いています。荷物を減らしたいキャンプや災害時にも役立ちます。

このように、それぞれの構造にはメリットと適したシーンがあります。自分のキャンプスタイルや使う場所に合わせて選べば、二次燃焼の魅力を最大限に楽しめます。

次の章では、実際に「二次燃焼を起こすための使い方とコツ」を解説していきます。

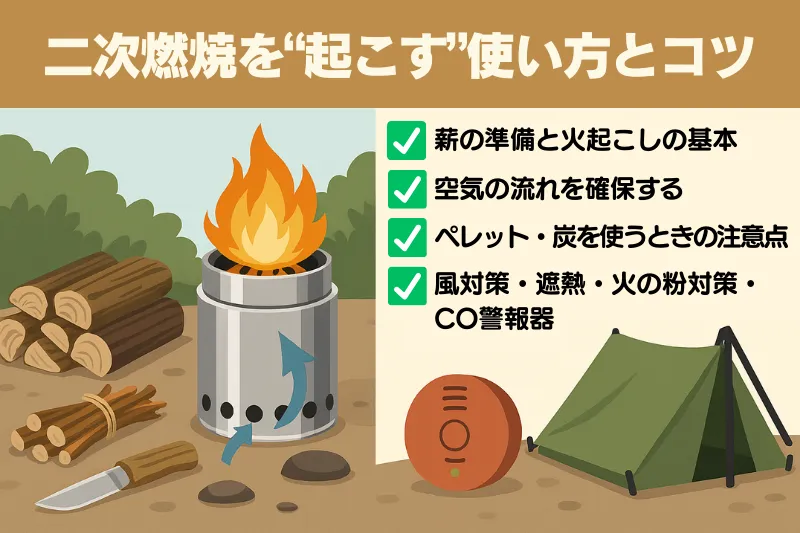

二次燃焼を“起こす”使い方とコツ

二次燃焼をしっかり楽しむには、薪の準備・空気の流れ・燃料の特徴・安全管理を意識することが大切です。ちょっとした工夫で炎の美しさや快適さが大きく変わります。

ここでは初心者でもすぐ実践できる、二次燃焼を上手に引き出すためのポイントをまとめました。

薪の準備と火起こしの基本

二次燃焼は、一次燃焼が安定してこそ始まります。湿った薪では煙ばかり出てしまうため、乾燥薪と小割りの薪が必須です。

- 含水率15〜20%程度の薪を使用

- 火起こしは細い枝やフェザースティックから

- 炎が安定してから太い薪を追加

安定した一次燃焼が、きれいな二次燃焼への近道です。

空気の流れを確保する

二次燃焼には酸素の供給が欠かせません。薪の配置や灰の溜まり方で空気の流れが遮られると、炎が弱まり煙が増えてしまいます。

- 薪は井桁型やティピー型に組むと空気が通りやすい

- 焚き火台やストーブの吸気口を塞がないよう注意

- 薪を詰め込みすぎず、余白を残す

ちょっとした詰まりが、燃焼効率を大きく落とす原因になります。

ペレット・炭を使うときの注意点

薪以外にペレットや炭を使う場合、それぞれの特徴を理解しておきましょう。

| 燃料 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| ペレット | 均一に燃え、煙が少ない | 補充を怠ると火力が急低下 |

| 炭 | 長時間安定して燃える | 炎が立ちにくく、二次空気不足で失速しやすい |

特に炭は「炎が見えにくい=二次燃焼が発生しにくい」ため、薪との併用がおすすめです。

風対策・遮熱・火の粉対策・CO警報器

二次燃焼は高温になるため、安全対策を万全にしましょう。安心して楽しむための基本は以下の通りです。

- 強風時は使用を避ける or 風防を設置

- スパークアレスターで火の粉対策

- テント内では遮熱板を必ず使用

- CO警報器を設置し、一酸化炭素中毒を防止

小さな油断が大きな事故につながります。安全装備は惜しまず準備しましょう。

二次燃焼は、薪の選び方や空気の流れの工夫、安全管理の徹底で格段に楽しさが広がります。ポイントを押さえれば、炎の力強さも美しさも実感できるはずです。

次の章では、さらに踏み込んで自作派に向けた基礎知識と注意点を解説していきます。

自作派の基礎(屋外限定・法令順守)

二次燃焼の仕組みを理解すると「自分でも作ってみたい!」と感じる方も多いはずです。ただし、自作は屋外限定・法令順守が大前提。安全を確保しつつ、無理のない範囲で楽しむことが大切です。

ここでは、自作に挑戦する際の基本ポイントを解説します。

自作の基本構造

二次燃焼を起こす仕組みはシンプルで、二重壁と空気の通り道をどう作るかがカギになります。

- 外壁と内壁の間に空気の通り道を確保

- 下部から一次空気を取り込み、上部の穴から二次空気を噴出

- 煙や未燃焼ガスが再び燃やされる

空き缶や一斗缶を利用した「ペール缶ストーブ」が定番の自作例です。

よくある失敗と原因

自作ストーブは「燃えにくい」「煙が出る」などの失敗もよくあります。原因を知っておくと改善がスムーズです。

| 失敗例 | 主な原因 |

|---|---|

| 煙が多い | 薪が湿っている/二次空気の穴が少ない |

| 炎が弱い | 空気の流れ不足/燃焼室が狭い |

| 燃え尽きが早い | 薪の投入量が少ない/通気過多で燃焼スピードが早すぎる |

「燃え方を観察しながら改善する」こと自体が、自作の面白さでもあります。

法律や近隣への配慮も必須

自作ストーブを楽しむ上で、安全と周囲への配慮は欠かせません。

- 使用は屋外のみ(屋内利用は火災・CO中毒の危険大)

- 住宅地やキャンプ場では「煙・におい」がトラブルのもと

- 地域によっては「野焼き禁止条例」などの規制あり

- 火気使用可能なキャンプ場や庭など、許可された場所で楽しむ

「作るのも楽しいけど、ルールを守ってこそ長く楽しめる」という意識が大切です。

自作の二次燃焼ストーブは、構造の工夫と改善の試行錯誤が醍醐味です。ただし必ず屋外で、法令やルールを守って安全に楽しみましょう。次の章では、よくある疑問を解決する二次燃焼のFAQ集をご紹介します。

よくある質問(FAQ)|二次燃焼の疑問をまとめて解決

二次燃焼の焚き火台や薪ストーブは便利で人気ですが、初心者の方からは「本当に煙が出ないの?」「テントで使える?」など多くの疑問が寄せられます。

ここでは、よくある質問をまとめて解説します。購入前の不安解消や、使いこなしの参考にしてください。

このFAQを押さえておけば、二次燃焼の仕組みや使い方への不安がグッと解消されるはずです。

次はまとめとして、二次燃焼の魅力を整理しつつキャンプをより楽しむコツを紹介していきます。

▼関連記事▼

二次燃焼の進化形として人気急上昇中なのが、炎が渦を巻いて立ち上がる「二次燃焼トルネード焚き火台」。迫力ある炎のビジュアルと効率的な燃焼性能について、詳しくはこちらの記事で解説しています。

まとめ|二次燃焼で焚き火とストーブを楽しもう!

二次燃焼は、煙を抑えて効率よく燃やせることで、焚き火や薪ストーブの快適さを大きく高めてくれる仕組みです。

乾燥薪の準備や空気の流れを工夫するだけで、美しく力強い炎と心地よい暖かさを体感できるのが魅力。さらに調理の幅も広がり、焚き火料理がより楽しく、美味しくなるのも嬉しいポイントです。

焚き火台・薪ストーブ・ロケットストーブなど、多彩な選択肢があるので、キャンプスタイルや用途に合わせて選べば楽しみ方は無限大。

正しい知識と安全対策を押さえれば、二次燃焼はキャンプの夜をもっとドラマチックに彩り、あなたのアウトドア体験をワンランク上に引き上げてくれるでしょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。気になる関連記事があれば読んでいってください!

▼関連記事▼

冬キャンプ用に検討中の方は、薪ストーブおすすめ25選の記事もぜひ。二次燃焼モデルを含めた人気ストーブを詳しく比較しています。

軽量&高耐久モデルが気になる方は、【最軽量&超高耐久】チタン焚き火台おすすめ13選の記事もおすすめ。二次燃焼タイプも多数ピックアップしています。

二次燃焼を手軽に楽しめるモデルを探しているなら、【DOD新商品】シェラもえファイヤー徹底解説記事もあわせてチェック!卓上サイズで楽しめるコンパクト焚き火台を紹介しています。

▼おすすめギア▼

コメント